La competencia de las habilidades motrices en la educación infantil

*Correspondencia: Pablo García-Marín pablo.garcia@usc.es

Citación

García-Marín, P., & Fernández-López, N. (2020). Motor Skills Competence in Preschool Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 141, 21-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/3).141.03

Resumen

El objetivo del estudio fue analizar la competencia en las habilidades motrices básicas de preescolares gallegos. Se utilizó un diseño ex post-facto descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 80 participantes (68,2 ± 4,0 meses) de tres escuelas públicas gallegas. Las habilidades motrices fueron evaluadas con el Test del Desarrollo Motor Grueso, 2ª edición (TGMD-2). La puntuación alcanzada en el coeficiente motor grueso fue de 93,3 ± 13,1 (percentil 37,3 ± 25,9), en la escala de las habilidades locomotrices de 9,2 ± 2,3 (percentil 41,7 ± 23,5) y en la de las habilidades manipulativas de 8,6 ± 2,5 (percentil 36,1 ± 24,7). En la comparación por género, se encontraron diferencias en batear (masculino: 6,3 ± 2,0; femenino: 4,9 ± 2,2; p = ,004) y botar (masculino: 4,3 ± 1,8; femenino: 2,9 ± 2,3; p = ,003). El análisis cualitativo permitió identificar los criterios de rendimiento más difíciles de dominar por los preescolares de la muestra. En las habilidades locomotrices el peor rendimiento se obtuvo en la flexión de la pierna que no apoya en correr. En las habilidades manipulativas fue en la posición de las manos al agarrar el bate. En conclusión, la competencia en las habilidades motrices básicas de los preescolares debe mejorarse optimizando los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Introducción

Las habilidades motrices básicas son consideradas el vocabulario básico de la motricidad, los pilares sobre los que se construyen las respuestas motrices más complejas y especializadas (Gallahue et al., 2011). Además, permiten afrontar con éxito los retos motores de la vida diaria y adaptarse a las características de un entorno cambiante (Castañer et al., 2012). Gallahue et al. (2011) las clasifican en locomotrices, de control de objetos y equilibrio. Su desarrollo se produce en paralelo a la maduración del cerebro entre los cuatro y los diez años (Malina et al., 2004) aunque, si se reciben los estímulos adecuados, se pueden alcanzar buenos niveles de competencia a partir de los seis (Gallahue et al., 2011).

El aprendizaje y el desarrollo de las habilidades motrices están positivamente influenciados por una amplia variedad de factores biológicos, psicosociales y ambientales. Entre ellos se pueden destacar: la formación y competencia de los docentes (Adamo et al., 2016); las características del entorno y del equipamiento (Barnett et al., 2013; Castañer et al., 2012); el nivel de coordinación motriz (Sánchez-Lastra et al., 2019); una lateralidad efectiva sustentada en la sinergia contralateral, es decir, cuando la extremidad no dominante hace de soporte postural para favorecer la precisión gestual de la dominante (Castañer et al., 2012; Castañer et al., 2018); o la competencia percibida por los propios niños (LeGear et al., 2012). No obstante, gran parte de los estudios se han centrado en evaluar los efectos de programas específicos en la competencia motriz de las habilidades motrices (Bardid et al., 2017; Robinson et al., 2016; Veldman et al., 2017).

La relevancia de conseguir un buen desarrollo motor en la etapa infantil radica en la influencia positiva que puede ejercer en otras dimensiones del ser humano (biológica, cognitiva, afectiva, social o psicológica). Así, se han encontrado asociaciones entre las habilidades motrices y la lectoescritura (Callcott et al., 2015), o la capacidad de controlar la atención, las emociones y los impulsos (Robinson et al., 2016). Para Becker et al. (2014) estos beneficios podrían repercutir positivamente en el rendimiento académico en primaria. Por este motivo, los estudios que cuantifican la actividad física derivada de las habilidades motrices han aumentado (Adamo et al., 2016; Foweather et al., 2015).

La evaluación de las habilidades motrices puede orientarse hacia el rendimiento cuantitativo o cualitativo de la ejecución motriz. En la forma cualitativa se valoran una serie de indicadores del patrón motor que permiten identificar el grado de maduración de cada habilidad (Hardy et al., 2010). Posteriormente, es posible programar las actividades motrices de forma más específica, atendiendo a la necesidad del alumnado y basándose en los indicadores que todavía no se dominan (Foulkes et al., 2015). Uno de los instrumentos más empleados en la evaluación cualitativa es el Test del Desarrollo Motor Grueso, 2.ª edición (TGMD-2) (Ulrich, 2000).

Los resultados de estudios previos que emplearon el TGMD-2 encontraron valores pobres en el coeficiente motor grueso de 267 preescolares canadienses (5±,9 años) (LeGear et al., 2012) y 284 brasileños (3-6 años) (Spessato et al., 2012). En otros estudios con muestras de 168 preescolares ingleses (4,65±,58) (Foulkes et al., 2015), 425 australianos (4 años) (Hardy et al., 2010) y 339 estadounidenses (3-5 años) (Kit et al., 2017), las puntuaciones en las habilidades locomotrices fueron superiores a las de las habilidades manipulativas.

Los estudios que han comparado a los preescolares de género femenino y masculino no encontraron diferencias en el coeficiente motor grueso (Foulkes et al., 2015; Hardy et al., 2010). Mismo resultado se obtuvo con una muestra de 71 europeos (5,58±,27 años) (Stock et al., 2014). Contrariamente en Cliff et al. (2009) los preescolares de género femenino consiguieron mayor puntuación con una muestra de 46 australianos (3-5 años).

Cuando la comparación se centró en las habilidades manipulativas, mayoritariamente los preescolares de género masculino demostraron mayor competencia (Foulkes et al., 2015; Hardy et al., 2010; Kit et al., 2017; Spessato et al., 2012). A la misma conclusión se llegó con muestras de 93 (3-5 años) y 1.123 (5,9±1,6 años) preescolares belgas (Bardid et al., 2013; Bardid et al., 2017), 76 australianos (4,1±,68 años) (Barnett et al., 2013) y 99 ingleses (4,6±,5 años) (Foweather et al., 2015). No obstante, en Cliff et al. (2009) los preescolares de género femenino consiguieron mejores puntuaciones, y en Stock et al. (2014) no se encontraron diferencias entre ambos géneros.

Respecto a las habilidades locomotrices, varios estudios no encontraron diferencias según el género (Bardid et al., 2017; Foulkes et al., 2015; Foweather et al., 2015; Spessato et al., 2012). Y en otros fueron las preescolares de género femenino quienes consiguieron mayor rendimiento (Cliff et al., 2009; Hardy et al., 2010; Kit et al., 2017; Stock et al., 2014).

De forma específica, la competencia en correr, galopar y saltar a la pata coja fue mayor en los preescolares de género femenino, mientras que, en batear, chutar, lanzar y recepcionar lo fue en los de género masculino (Foulkes et al., 2015; Hardy et al., 2010).

En el contexto español solo se encontró un estudio que evaluó las habilidades motrices del TGMD-2 en preescolares (González et al., 2009), con una muestra de 70 asturianos entre 4 y 6 años. Otras investigaciones, o se centraron en una habilidad motriz concreta o evaluaron destrezas distintas. En consecuencia, y con el fin de ampliar los conocimientos sobre la competencia motriz en la población infantil, se propuso este estudio con los siguientes objetivos: a) Evaluar y comparar la competencia general y específica (locomotriz y manipulativa) de las habilidades motrices básicas de prescolares gallegos de cinco años; b) Identificar los criterios de rendimiento cualitativo de los patrones motores más difíciles de dominar.

Metodología

El diseño de la investigación fue de tipo ex post-facto descriptivo, utilizándose un muestreo accidental.

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 80 participantes, 34 de género femenino (69,5±4,1 meses; 21,9±3,2 kg; 117,1±,03 cm; 15,9±1,7 kg · m-2) y 46 de género masculino (68,9±3,9 meses; 23,3±3,5 kg; 118,5±,06 cm; 16,5±1,9 kg · m-2).

Los criterios de inclusión fueron: a) tener entre 60 y 71 meses de edad; b) pertenecer al último curso de etapa infantil; c) estar sano y no haber recibido diagnóstico de discapacidad física o intelectual con carácter previo a la investigación. A su vez, se excluyeron a los participantes que no completaron todas las pruebas del test.

La muestra se obtuvo de tres escuelas de educación infantil públicas de Galicia ubicadas en núcleos urbanos de más de 90.000 habitantes. Según el Instituto de Estadística Gallego, los niveles educativos de los familiares residentes en las zonas de influencia de los centros escolares se distribuyeron de la siguiente forma: estudios universitarios (15,9 %), secundaria y/o formación profesional (34,0 %), primaria (19,0 %) y sin estudios (31,1 %). A nivel económico, los ingresos mensuales por unidad familiar consultados en el mismo organismo fueron de: hasta 1.000 € (18,6 %); de 1.001 a 2.000 € (31,6 %); de 2.001 a 3.000 € (25,1 %); más de 3.001 (24,7 %). A través de los proyectos educativos de los centros se supo que menos del 5 % de todos los matriculados en estas escuelas provenían del extranjero.

El equipo del personal investigador se entrevistó con los docentes en cada escuela para conocer las condiciones en las que se desarrolló la educación motriz de los participantes. En dos de los centros, las personas encargadas de las actividades motrices fueron las propias tutoras de educación infantil, mientras que en el otro lo fue el especialista de educación física de primaria. La dedicación específica al desarrollo motor fue de una sesión de 45 a 60 minutos a la semana. Estas sesiones se orientaron principalmente al desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y de las habilidades motrices básicas. Los recursos didácticos utilizados habitualmente fueron los circuitos motores, los juegos motores, los juegos tradicionales y el juego libre. El número de alumnos por profesor y aula osciló entre 21 y 25. Generalmente, las sesiones se realizaron en espacios deportivos de interior con superficies de 420 a 730 m2. Excepcionalmente, cuando el clima lo permitió, las sesiones se llevaron a cabo en los patios exteriores de los colegios (2.100-2.700 m2).

Instrumentos

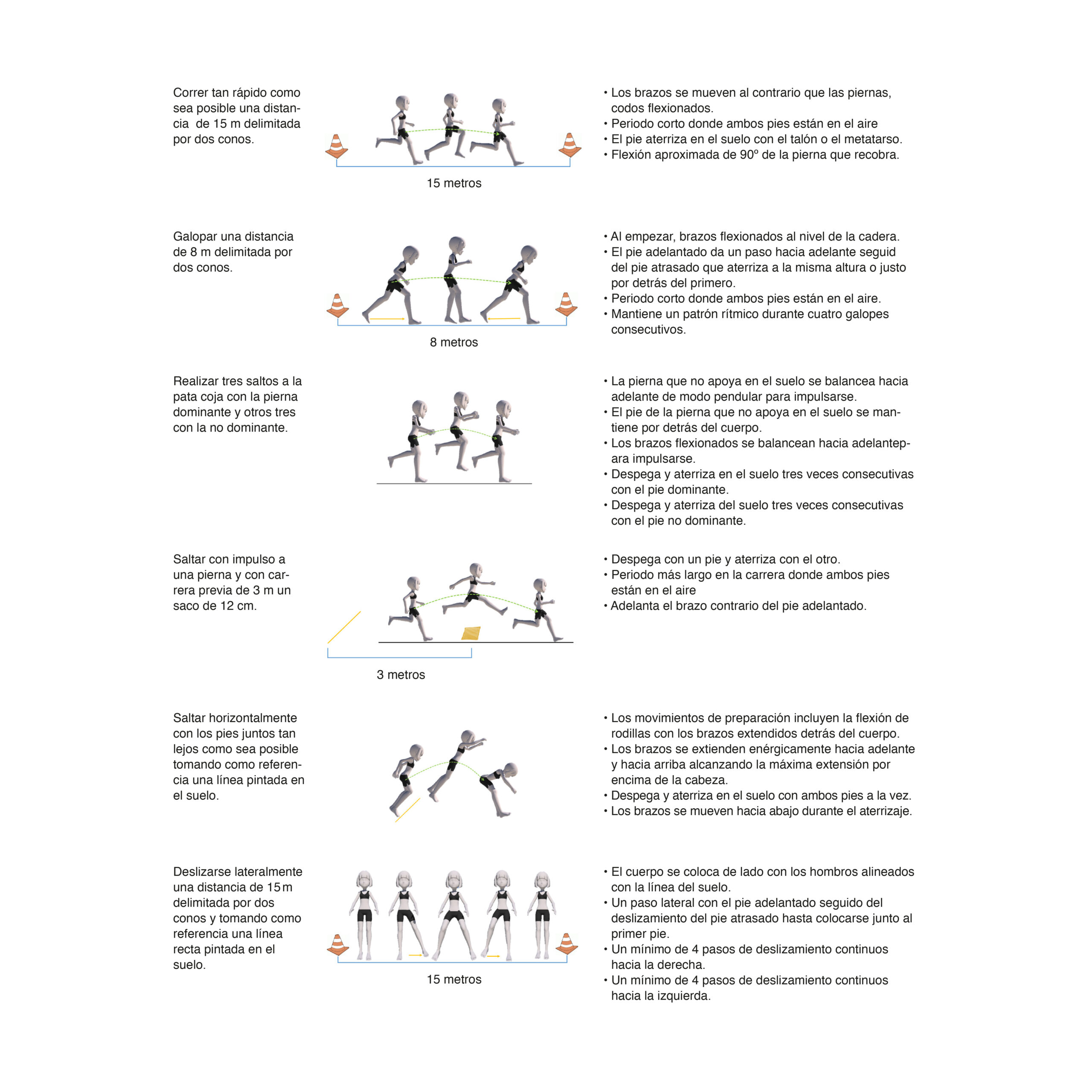

La evaluación de las habilidades motrices básicas se realizó con el TGMD-2 (Ulrich, 2000). Este instrumento está formado por dos escalas, una formada por seis habilidades locomotrices (figura 1) y otra por seis habilidades manipulativas (figura 2).

El material necesario para administrar el test consta de dos conos, un saquito de 12 cm, un tee, una pelota de softball de 10 cm, un bate de beisbol, un balón de baloncesto y otro de fútbol de 20 cm, un balón de espuma de 10 cm, una pelota de tenis y cinta adhesiva.

El test proporciona un coeficiente motor grueso a partir de las puntuaciones obtenidas en las doce habilidades evaluadas, una puntuación del conjunto de las habilidades locomotrices, otra de las manipulativas y otra independiente de cada habilidad. Además, también es posible estimar la edad teórica de desarrollo motor y los percentiles en base a las puntuaciones anteriores. La fiabilidad del instrumento (α de Cronbach) calculada por Ulrich (2000) para las habilidades locomotrices, las manipulativas y el coeficiente motor grueso fue de 0,85, 0,88 y 0,91 respectivamente.

Procedimiento

El estudio se realizó siguiendo las normas y los principios éticos de la Declaración de Helsinki para la investigación con seres humanos. Inicialmente, se solicitó la autorización de los centros escolares y el consentimiento informado a los tutores legales de los participantes.

Para garantizar la fiabilidad de la medida, los dos examinadores del test realizaron dos sesiones de entrenamiento en las que evaluaron a diez preescolares distintos a los de la muestra, pero de la misma edad.

Posteriormente, se calculó la concordancia inter e intraexaminador con el coeficiente Kappa. Para ello, se evaluó a otros escolares en dos ocasiones con una diferencia de dos semanas. La fiabilidad alcanzada en todas las pruebas fue superior a 0,82.

Para administrar el test, los examinadores fueron llamando a los participantes de forma individual. Primero, se les proporcionó una descripción verbal y una demostración técnica de la habilidad. Después, se les facilitó un tiempo de prueba. Cada habilidad motriz fue evaluada dos veces consecutivas. En cada intento se registraron con 1 punto los patrones motores que se ejecutaron correctamente y con 0 puntos los incorrectos. Todos los participantes fueron examinados por los dos evaluadores que consensuaron el registro al finalizar cada prueba.

Análisis estadístico

Se calcularon las medias y desviaciones típicas del coeficiente motor grueso, de la escala de las habilidades locomotrices, de las habilidades manipulativas, de cada una de las habilidades motrices a nivel independiente y de los criterios de rendimiento. Se realizó un análisis comparativo en función del género. En las variables cuantitativas que cumplieron el supuesto de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov se utilizó el análisis de la varianza ANOVA. En las que no lo hicieron se empleó la U de Mann-Whitney. En los criterios de rendimiento se aplicó ji cuadrado, estimando la intensidad de la asociación mediante la V de Cramer. Para identificar los criterios de rendimiento más difíciles de dominar se seleccionaron aquellos que obtuvieron un porcentaje de competencia inferior al 10% con respecto Ulrich (2000). El nivel de significación en todas las pruebas fue de p ≤ ,05. Todos los análisis se ejecutaron con el SPSS software Package, versión 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU.).

Resultados

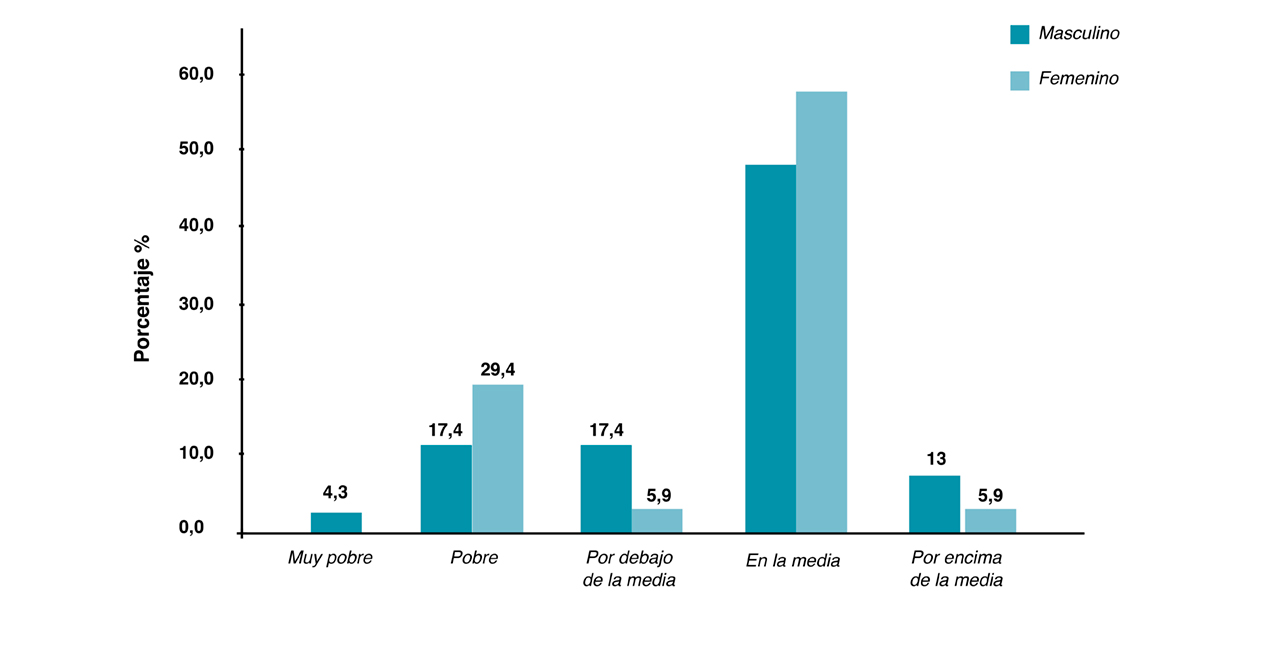

El coeficiente motor grueso alcanzado por los participantes fue de 93,3±13,1 (percentil 37,3±25,9). No se encontraron diferencias entre los dos géneros (femenino = 92,6±11,6; percentil 35,1±24,3; masculino = 93,7±14,2; percentil 38,9±27,2; F1,78 = ,148; p = ,701). En la figura 3 se muestran los niveles de desarrollo motor alcanzado siguiendo los valores de referencia de Ulrich (2000). El porcentaje de preescolares que no alcanzaron la media equivalente a su edad fue del 37,5 % (femenino: 39,1 %; masculino: 35,3 %).

La puntuación alcanzada en la escala de las habilidades locomotrices fue de 9,2±2,3 (percentil 41,7±23,5) y en la de las habilidades manipulativas de 8,6±2,5 (percentil 36,1±24,7). No se encontraron diferencias según el género en la escala de las habilidades locomotrices (femenino: 8,9±1,7; percentil 37,4±19,1; masculino: 9,4±2,7; percentil 44,8±26,0; F1,78: ,926; p = ,339) ni en la de las habilidades manipulativas (femenino: 8,6±2,7; percentil 37,8±25,7; masculino: 8,5±2,4; percentil 34,8±24,2; F1,78= ,050; p = ,824).

En los preescolares de género masculino las puntuaciones de las habilidades locomotrices fueron significativamente mayores que las de las manipulativas (t = 3,196; g.l = 45; p = ,003). En los de género femenino no se encontraron diferencias entre las dos escalas del test (t = ,635; g.l = 33; p = ,530).

De todas las habilidades motrices analizadas, solo se encontraron diferencias significativas según el género en batear (femenino: 4,9±2,2; masculino: 6,3±2,0; F1,78 = 8,718; p = ,004) y botar (femenino: 2,9±2,3; masculino:4,3±1,8; Z= -2,931; p = ,003). (Tabla 1).

Tabla 1

Comparación de las puntuaciones no estandarizadas de las habilidades motrices según el género

Los porcentajes de preescolares que demostraron competencia en los criterios de rendimiento de las habilidades locomotrices y manipulativas, así como las diferencias por género, se muestran en las tablas 2 y 3.

Tabla 2

Porcentaje de preescolares de género masculino y femenino que demuestran competencia en los criterios de rendimiento de las habilidades locomotrices, valor de ji cuadrado y V de Cramer

Tabla 3

Porcentaje de niñas y niños que demuestran competencia en los criterios de rendimiento de las habilidades manipulativas, valor de ji cuadrado y V de Cramer

Discusión

El coeficiente motor grueso alcanzado por los participantes de este estudio fue bajo, en coincidencia con LeGear et al., 2012 y Spessato et al. (2012). El 37,5 % de los preescolares evaluados no alcanzaron el desarrollo motor teórico correspondiente a su edad.

El rendimiento pobre de esta muestra podría explicarse por varias razones. En primer lugar, las escuelas infantiles analizadas dedicaron a las clases de motricidad una sesión por semana de 45-60 minutos. Teniendo en cuenta la influencia de la práctica de actividad física en la competencia de las habilidades motrices (Adamo et al., 2016) cabría cuestionarse si dicha frecuencia semanal y tiempo sería suficiente para proporcionar un buen desarrollo motor. Y es que, a pesar de la relevancia de la motricidad en los preescolares, la legislación de educación infantil no concreta el número de horas y sesiones que se le debe dedicar a esta área. Por tanto, cada escuela lo decide libremente y no se garantiza un mínimo suficiente que promueva la competencia motriz del alumnado.

La segunda razón podría estar relacionada con las características de los docentes que impartieron las clases de motricidad, puesto que, en un caso, fueron dirigidas por el especialista de educación física de primaria sin formación en la etapa infantil. Y en los otros dos por graduadas en educación infantil. Puesto que el nivel de logro de las habilidades motrices en los preescolares se ve influenciado por la competencia del docente (Adamo et al., 2016; Stock et al., 2014) sería más conveniente que las clases fueran dirigidas por maestros de educación infantil con amplia formación especializada en motricidad. En este sentido, hay que subrayar la importancia de formarse en metodologías y estrategias pedagógicas motivantes. Estudios previos han demostrado que la capacidad de los docentes para implementar estrategias de responsabilidad y autonomía personal influye positivamente en la participación, el esfuerzo, el compromiso y el liderazgo del alumnado, fomentándole su capacidad para tomar decisiones y la percepción positiva hacia un estilo de vida más activo (Camerino et al., 2019; Prat et al., 2019).

Otra posible explicación podría ser la utilización excesiva del juego libre durante las clases. Se sabe que en este tipo de juego los preescolares emplean con bastante frecuencia habilidades como la carrera o algunos tipos de saltos. Sin embargo, otras como el bote, el galope o el deslizamiento lateral no forman parte de sus juegos habituales. Por este motivo, los antecedentes a este estudio hallaron mejores resultados en la competencia motriz cuando las actividades fueron dirigidas por un especialista que diversificó la práctica de las habilidades (Bardid et al., 2013; Bardid et al., 2017; Robinson et al., 2016; Stock et al., 2014; Veldman et al., 2017).

A los motivos anteriores cabría añadir el elevado número de alumnado en clase y la relación entre el espacio de práctica y la ratio alumno-profesor. Según True et al. (2017), el número máximo de preescolares en una clase de cinco años no debería ser superior a 12. Además, la ratio de alumnos por profesor recomendada sería 8:1, mientras que la superficie óptima para la práctica motriz sería de 13 m2/alumno en espacios interiores y de 23 m2/alumno en espacios exteriores. Teniendo en cuenta los valores de referencia anteriores, se deduce que el espacio disponible por los preescolares de la muestra (16,4 m2/alumno en el peor de los casos en espacio interior) fue más que suficiente. Contrariamente, en todas las escuelas infantiles se superó ampliamente el número máximo de alumnos por clase y la ratio de alumno-profesor, condicionando la calidad de la práctica.

Los resultados de este trabajo coinciden con aquellos en los que no se encontraron diferencias en el coeficiente motor grueso en función del género (Foulkes et al., 2015; Hardy et al., 2010; Stock et al., 2014). En este sentido, hay coincidencia con Foulkes et al. (2015) y Hardy et al. (2010), que atribuyen estos datos a la similitud en las características físicas y fisiológicas para ambos géneros en estas edades.

Cuando el análisis se centró en las escalas de las habilidades locomotrices y manipulativas tampoco se encontraron diferencias por género, como ocurrió en Stock et al. (2014). No obstante, y en línea con otros estudios, la comparación de cada habilidad motriz de forma independiente evidenció mayor competencia de los preescolares de género masculino en batear y botar (Foulkes et al., 2015; Hardy et al., 2010). Asimismo, al analizar los criterios de rendimiento, se comprobó que todas las diferencias se produjeron en las habilidades manipulativas. Así, el porcentaje de preescolares masculinos que demostraron competencia fue mayor en casi todos los criterios de rendimiento, excepto el referido a la transferencia del peso en el lanzamiento. En las habilidades locomotrices, la única diferencia se produjo en la posición de la pierna que no impulsa en el salto a la pata coja.

La razón principal para explicar las diferencias en las habilidades manipulativas en función del género se vincula con la especificidad de los estímulos y la participación en actividades que estimulan un tipo de habilidad u otro. Así, Kit et al. (2017) justificaron el mejor rendimiento de los preescolares de género masculino por su mayor implicación en actividades que requieren el manejo de balones como el fútbol o el baloncesto. Por su parte, Barnett et al. (2013) encontraron una relación inversa entre el nivel de competencia en las habilidades manipulativas y la participación en clases de danza, actividad con mayor implicación por los preescolares de género femenino. Además, Bardid et al. (2017) señalaron que los preescolares de género masculino recibieron más feedback y correcciones técnicas durante las habilidades manipulativas, facilitando su progresión en el dominio de la habilidad. En este trabajo no se conocen los deportes practicados ni el tipo de retroacción recibida por el alumnado, lo que supone una limitación que no permite discutir las argumentaciones anteriores y que habrá que tener en cuenta en futuras investigaciones.

La evaluación cualitativa mediante el TGMD-2 permitió identificar los criterios de rendimiento más difíciles de dominar en los preescolares analizados. De cara a progresar en su competencia en las habilidades locomotrices, las actividades deberían dirigirse hacia la coordinación entre brazos y piernas con el fin de mejorar el impulso en correr y en saltar (a la pata coja y horizontalmente). En correr, también requerirían ampliar la movilidad articular de la cadera durante la fase aérea y contactar con el metatarso o el talón del pie en el suelo. En galopar, el único criterio a mejorar sería la posición de los brazos. En el salto a la pata coja, se debería reforzar la acción de la pierna que no apoya, balanceándola hacia adelante para favorecer el impulso de la otra. Y en el salto horizontal, se deberían proponer ejercicios de coordinación de piernas para aterrizar con los dos pies a la vez.

Respecto a las habilidades manipulativas, se observó que los participantes necesitarían consolidar sus capacidades perceptivo-motrices para coordinar mejor sus movimientos con los de los objetos en batear, botar y chutar. También se detectó un patrón inmaduro en las posiciones de preparación en batear, recepcionar, chutar y lanzar rodando, y varios criterios en estas acciones muestran carencias en los movimientos y posiciones que permiten ejecutar la habilidad con equilibrio.

A partir de la identificación de los criterios de rendimiento que aún no se dominan es posible programar los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo a las necesidades específicas del alumnado. Con el objetivo de mejorar el nivel de competencia motriz de los participantes se propone ampliar los recursos didácticos utilizados en las sesiones introduciendo las cuñas motrices, los cuentos motores, las canciones motrices y los ambientes de aprendizaje. Todos estos recursos permiten estimular la experimentación variada de las habilidades motrices de forma lúdica y global, conectando el desarrollo motor con las tres áreas del currículo (1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; 2. Conocimiento del entorno, y 3. Lenguajes: comunicación y representación). Asimismo, la estimulación motriz mediante el uso de ambientes tecnológicos interactivos y con experiencias inmersivas que simulan diferentes sensaciones de presencia (exergames) constituyen un recurso innovador y eficaz que puede emplearse para el desarrollo de las habilidades motrices básicas (Castañer et al., 2011).

Conclusiones

El análisis de la competencia en las habilidades motrices básicas ha demostrado un nivel de rendimiento bajo en los preescolares de la muestra analizada. Dados los beneficios de un buen nivel de desarrollo de la motricidad en las habilidades perceptivas, cognitivas, psicológicas, afectivas y sociales, así como su repercusión en el rendimiento académico, sería recomendable ampliar las experiencias de práctica en los centros de educación infantil. Con esta finalidad se deberían seguir las pautas siguientes:

- Las actividades deberían ser dirigidas por maestros/as de educación infantil con amplia formación en didáctica de la expresión corporal y con capacidad para introducir metodologías activas e innovadoras, así como estrategias pedagógicas motivantes.

- La especificidad de los estímulos en la competencia motriz exige introducir en las propuestas didácticas tanto habilidades locomotrices como manipulativas, teniendo en cuenta la mayor complejidad de las últimas.

- Cuando la intencionalidad sea mejorar la competencia de las habilidades motrices básicas, las actividades organizadas deberían predominar frente al juego libre. Ello no implica su exclusión de las sesiones, puesto que el juego libre puede ser de gran utilidad, entre otros fines, para favorecer la creatividad motriz.

- El feedback y la comunicación de los docentes hacia al alumnado debería potenciar su motivación y favorecer la progresión de su competencia motriz, independientemente del género y del tipo de actividad.

- Para responder a las necesidades del alumnado es necesario evaluar de forma cualitativa el estado de su desarrollo de sus habilidades motrices básicas.

- La legislación educativa debería actualizarse y concretar una dedicación suficiente para garantizar el desarrollo motor en las escuelas de educación infantil. También sería deseable promover una ratio inferior de alumnado-profesorado.

Referencias

[1] Adamo, K., Wilson, S., Harvey, A. L., Grattan, K. P., Naylor, P.- J., Temple, V. A., & Goldfield, G. S. (2016). Does Intervening in Childcare Settings Impact Fundamental Movement Skill Development? Medicine and Science in Sports and Exercise, 48(5), 926-932. doi.org/10.1249/MSS.0000000000001092

[2] Bardid, F., Deconinck, F. J., Descamps, S., Verhoeven, L., De Pooter, G., Lenoir, M., & D’Hondt, E. (2013). The effectiveness of a fundamental motor skill intervention in pre-schoolers with motor problems depends on gender but not environmental context. Research in Developmental Disabilities, 34(12), 4571-4581. doi.org/10.1016/j.ridd.2013.09.035

[3] Bardid, F., Lenoir, M., Huyben, F., De Martalaer, K., Seguers, J., Goodway, J. D., & Deconick, F. J. (2017). The effectiveness of a community-based fundamental motor skill intervention in children aged 3–8 years: Results of the “Multimove for Kids” project. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(2), 184-189 doi.org/10.1016/j.jsams.2016.07.005.

[4] Barnett, L., Hinkley, T., Okely, A. D., & Salmon, J. (2013). Child, family and environmental correlates of children's motor skill proficiency. Journal of Science and Medicine in Sport, 16(4), 332-336. doi.org/10.1016/j.jsams.2012.08.011

[5] Becker, D. R., McClelland, M. M., Loprinzi, P., & Trost, S. G. (2014). Physical activity, self-regulation, and early academic achievement in preschool children. Early Education and Development, 25(1), 56-70. doi.org/10.1080/10409289.2013.780505

[6] Callcott, D., Hammond, L., & Hill, S. (2015). The Synergistic Effect of Teaching a Combined Explicit Movement and Phonological Awareness Program to Preschool Aged Students. Early Childhood Education Program, 43(3), 201-211. doi.org/10.1007/s10643-014-0652-7

[7] Camerino, O., Valero-Valenzuela, A., Prat, Q., Manzano Sánchez, D., & Castañer, M. (2019). Optimizing Education: A Mixed Methods Approach Oriented to Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR). Frontiers in psychology, 10, 1439. doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01439

[8] Castañer, M., Andueza, J., Hileno, R., Puigarnau, S., Prat, Q., & Camerino, O. (2018). Profiles of Motor Laterality in Young Athletes' Performance of Complex Movements: Merging the MOTORLAT and PATHoops Tools. Frontiers in psychology, 9, 916. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00916.

[9] Castañer, M., Andueza, J., Sánchez-Algarra, P., & Anguera, M. T. (2012). Extending the analysis of motor skills in relation to performance and laterality. In O. Camerino, M. Castañer, & M. T. Anguera (Eds.), Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Case Studies in Sport, Physical Education and Dance (119-145). Routledge.

[10] Castañer, M., Camerino, O., Parés, N., & Landry, P. (2011). Fostering body movement in children through an exertion interface as an educational tool. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 236- 240. doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.046

[11] Cliff, D. P., Okely, A. D., Smith, L. M., & McKeen, K. (2009). Relationships between Fundamental Movement Skills and Objectively Measured Physical Activity in Preschool Children. Pediatric Exercise Science, 21(4), 436-449. doi.org/10.1123/pes.21.4.436

[12] Foulkes, J. D., Knowless, Z., Fairclough, S. J., Stratton, G., O´Dwyer, M., Ridgers, N. D., & Foweather, L. (2015). Fundamental movement skills of preschool children in Northwest England. Perceptual and Motor Skill, 121(1), 260-283. doi.org/10.2466/10.25.PMS.121c14x0

[13] Foweather, L., Knowles, Z., Ridgers, N. D., O´Dwyer, M. V., Foulkes, J. D., & Stratton, G. (2015). Fundamental movement skills in relation to weekday and weekend physical activity in preschool children. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 691-696. doi.org/10.1016/j.jsams.2014.09.014

[14] Gallahue, D. L., Ozmun, J., & Goodway, J. (2011). Understanding motor development: infants, children, adolescents. Boston: Mc-Graw-Hill

[15] González, Z., Cecchini, J. A., López, J., & Riaño, C. (2009). Disponibilidad de las Habilidades Motrices de 4 a 14 años. Aplicabilidad del test de Desarrollo Motor Grueso de Ulrich. Aula abierta, 27(2), 19-28

[16] Hardy, L. L., King, L., Farrel, L., MacNiven, R., & Howlett, S. (2010). Fundamental movement skills among Australian preschool children. Journal of Science and Medicine in Sport, 13(5), 503-508. doi.org/10.1016/j.jsams.2009.05.010

[17] Kit, B. K., Akinbami, L. J., Isfahani, N. S., & Ulrich, D. A. (2017). Gross Motor Development in Children Aged 3–5 Years, United States 2012. Maternal and Child Health Journal, 21(7), 1573-1580. doi.org/10.1007/s10995-017-2289-9.

[18] LeGear, M., Greyling, L., Sloan, E., Bell, R. I., Willianm, B. L., Naylor, P. J., & Temple, V. A. (2012). A window of opportunity? Motor skills and perceptions of competence of children in kindergarten. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(29). doi.org/10.1186/1479-5868-9-29

[19] Malina, R. M., Bouchard, C., & Bar-Or, O. (2004). Growth, Maturation and Physical Activity. Champaign: Human Kinetics

[20] Prat, Q., Camerino, O., Castañer, M., Andueza, J., & Puigarnau, S. (2019). The Personal and Social Responsibility Model to Enhance Innovation in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 83-99. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.06

[21] Robinson, L. E., Palmer, K. K., & Bub, K. L. (2016). Effect of the Children’s Health Activity Motor Program on Motor Skills and Self-Regulation in Head Start Preschoolers: An Efficacy Trial. Frontiers in Public Health, 4(173), 1-9. doi.org/10.3389/fpubh.2016.00173

[22] Sánchez-Lastra, M. A., Varela, S., Cancela, J. M., & Ayán, C. (2019). Improving children’s coordination with proprioceptive training. Apunts. Educación Física y Deportes, 136, 22-35. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.02

[23] Spessato, B., Gabbard, C., Valentini, N., & Rudisill, M. (2012). Gender differences in Brazilian children's fundamental movement skill performance. Early Child Development and Care, 183(7), 916-923. doi.org/10.1080/03004430.2012.689761

[24] Stock, M., Oliveira, B., & Cristina, N. (2014). Guided play and free play in an enriched environment: Impact on motor development. Motriz, 20(2), 177-185. doi.org/10.1590/S1980-65742014000200007

[25] True, L., Pfeiffer, K. A., Dowda, M., Williams, H. G., Brown, W. H., O’Neill, J. R., & Pate, R. R. (2017). Motor competence and characteristics within the preschool environment. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(8), 751-755. doi.org/10.1016/j.jsams.2016.11.019

[26] Ulrich, D. A. (2000). Test of Gross Motor Development: Examiner's Manual. Austin: PRO-ED.

[27] Veldman, S., Palmer, K. K., Okely, A. D., & Robinson, L. E. (2017). Promoting ball skills in preschool-age girls. Journal of Science and Medicine in Sport, 20(1), 50-54. doi.org/10.1016/j.jsams.2016.04.009

ISSN: 2014-0983

Recibido: 12 de noviembre de 2019

Aceptado: 23 de marzo de 2020

Publicado: 1 de julio de 2020

Editado por: © Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Este artículo está disponible en la url https://www.revista-apunts.com/ Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo se incluyen en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons, los usuarios deberán obtener el permiso del titular de la licencia para reproducir el material. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES