Factores que influyen en la participación físico-deportiva de las adolescentes: una revisión sistemática

*Correspondencia: Laura Moreno-Vitoria laura.moreno-vitoria@uv.es

Citación

Moreno-Vitoria, L., Cabeza-Ruiz, R. & Pellicer-Chenoll, M. (2024). Factors that influence the physical and sports participation of adolescent girls: a systematic review. Apunts Educación Física y Deportes, 157, 19-30. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/3).157.03

Resumen

El abandono de la práctica de actividad física durante la adolescencia es un problema de salud pública, especialmente para las chicas. Este estudio tuvo como objetivo analizar la literatura científica para identificar los factores que favorecen el mantenimiento de los hábitos de actividad física y los que llevan a las chicas a abandonar la práctica deportiva. Se realizó una búsqueda de artículos publicados en la base de datos Web of Science desde 2010 hasta diciembre de 2022, utilizando las palabras clave: (Physical activity OR Physical exercise OR Sport) AND (Adolesc* OR Children) AND (Female OR Gender OR Girl OR Wom*) AND (Barrier* OR Facilitator*). Para el desarrollo del estudio se tuvo en cuenta la declaración PRISMA. Como criterios de inclusión se establecieron: i) la edad de las personas participantes en los estudios (hasta 21 años); ii) el idioma (español, catalán o inglés) y iii) el tipo de documento (artículo). Se obtuvieron un total de 597 trabajos, de los que se seleccionaron 29 artículos para esta revisión. Los resultados revelaron distintos factores internos y externos que influyen en el abandono o mantenimiento de la actividad deportiva de las chicas durante la adolescencia: motivación, autopercepción, autopresentación, identidad deportiva, cambios durante la adolescencia, entorno deportivo, entorno educativo, apoyo social, modelos de conducta y estereotipos. Al final del trabajo se proponen estrategias para revertir la tendencia al abandono de la práctica de actividad física y deporte por parte de las adolescentes.

Introducción

La actividad física (AF) regular es un importante factor de protección para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer (OMS, 2020a). Además de sus beneficios sobre la salud física, se ha demostrado su efecto en el rendimiento académico y cognitivo (Chacón-Cuberos et al., 2020), ya que es beneficiosa para mantener la salud mental y para prevenir el deterioro cognitivo y los síntomas de depresión y ansiedad, además de contribuir al bienestar general. Las directrices de la OMS sobre AF y hábitos sedentarios (2020a) indican que durante la adolescencia se debe realizar al menos una media de 60 minutos de AF diaria, incorporando actividades aeróbicas de intensidad vigorosa y actividades que refuercen el sistema músculo-esquelético al menos 3 días a la semana. No obstante, según se recoge en las estadísticas sanitarias mundiales (2020b), 4 de cada 5 adolescentes escolarizados de entre 11 y 17 años (81 %) no cumplen las recomendaciones de AF, siendo la proporción de chicas (84.7 %) superior a la de chicos (77.6 %). Esto muestra que la tendencia hacia la inactividad física y, en consecuencia, sus enfermedades asociadas no dejan de incrementarse en la adolescencia, convirtiéndose en un problema de salud pública alarmante (Escalante, 2011).

Según la bibliografía científica, entre las chicas existe una tendencia hacia estilos de vida sedentarios y poco saludables que comienza a ser significativa a partir de la adolescencia (Troiano et al., 2008). Asimismo, son diversos los estudios que han investigado los factores que influyen en los hábitos de AF entre las adolescentes y han destacado factores influyentes diversos. Por ello, para comprender su menor participación en la AF y el deporte, se deben analizar los factores que fomentan esta situación.

Una de las mayores influencias sociales es la que ejercen los medios de comunicación. Gómez-Colell (2015) defiende que los medios de comunicación invisibilizan el deporte femenino por considerarlo menos importante. Esto supone una dificultad más para acercar a las adolescentes a la práctica deportiva, debido a la falta de referentes femeninos en los que fijarse durante esta etapa vital, cuestión que redunda en el mensaje de que el deporte es para los hombres. Pero, además, en muchos medios de comunicación deportivos, las pocas mujeres que aparecen no lo hacen por su papel protagonista como deportistas, sino como acompañantes de los varones. Son las que Sáinz de Baranda (2010) nombra como “las invitadas”: mujeres que no son deportistas, pero aparecen en los medios deportivos como parejas, famosas o aficionadas que acompañan al varón protagonista (2010, p. 130). Estas mujeres se muestran en los medios de comunicación por su belleza o por mantener relaciones sentimentales con los deportistas, lo que envía a las adolescentes mensajes estereotipados y también información acerca de cuál es su lugar en el deporte. Por su parte, Rodríguez y Miraflores (2018) justifican la menor participación deportiva de las mujeres por la influencia de mitos que se conservan en el imaginario colectivo y que defienden, por un lado, que la AF las masculiniza y, por otro, que las chicas tienen menos interés que los chicos en el deporte. Es importante señalar, igualmente, que el sexismo social que ha definido tradicionalmente a las adolescentes como más débiles y menos habilidosas para el deporte también permea a través del currículum oculto de las clases de Educación Física (EF) en secundaria, lo que favorece aún más la aparición de actitudes negativas o de indiferencia hacia la AF entre las adolescentes (Granda-Vera et al., 2018). Por último, las adolescentes tampoco encuentran apoyo en su entorno más cercano, especialmente el familiar, por lo que las chicas de estas edades comienzan a priorizar otro tipo de actividades distintas al deporte. Por todas estas razones, el ámbito deportivo se mantiene, no solo en el imaginario colectivo, sino de facto, ligado a la masculinidad, lo que hace que las adolescentes lo consideren un espacio que no solo no les pertenece sino donde se sienten menos valoradas, menos competentes y con menores oportunidades de participación y desarrollo (Flores-Fernández, 2020).

A la luz de estos estudios, es evidente que los factores que influyen en la permanencia de las adolescentes en la práctica de AF y deporte son abundantes y cada vez más sutiles y difíciles de detectar, lo que hace más costoso poder diseñar e implementar intervenciones que mejoren la situación. Por todo lo expuesto, esta revisión sistemática (RS) tiene como objetivo conocer los factores que favorecen la permanencia o el abandono de las adolescentes en la AF y el deporte.

Material y método

Con la finalidad de asegurar el rigor metodológico para llevar a cabo esta RS, se aplicaron los 27 ítems de la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) actualizada (Page et al., 2021).

Estrategia de búsqueda

Para llevar a cabo la revisión se realizó la búsqueda de artículos científicos indexados en la base de datos Web of Science (WoS), lo que garantiza el índice de impacto de las fuentes de información y, por ende, su calidad y rigor científico. La estrategia de búsqueda tenía como objetivo encontrar artículos que examinaran factores asociados a la participación y el abandono de la AF y deportiva de las adolescentes. Se buscaron los artículos en los que aparecía en el resumen la combinación de las siguientes palabras clave: (Physical activity OR Physical exercise OR Sport) AND (Adolesc* OR Children) AND (Female OR Gender OR Girl OR Wom*) AND (Barrier* OR Facilitator*).

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión fueron: i) artículos experimentales y originales que abordaran los factores asociados a la participación o el abandono del deporte de las adolescentes, ii) artículos publicados entre enero de 2010 y noviembre de 2022, iii) investigaciones con una muestra integrada por personas de hasta 21 años y iv) artículos publicados en inglés, castellano o catalán. Se excluyeron todas las investigaciones que: i) no fueran estudios experimentales y originales, ii) estuvieran publicadas con fecha anterior a 2010 y iii) aquellas que incluían población fuera del rango de edad indicado.

Procedimiento

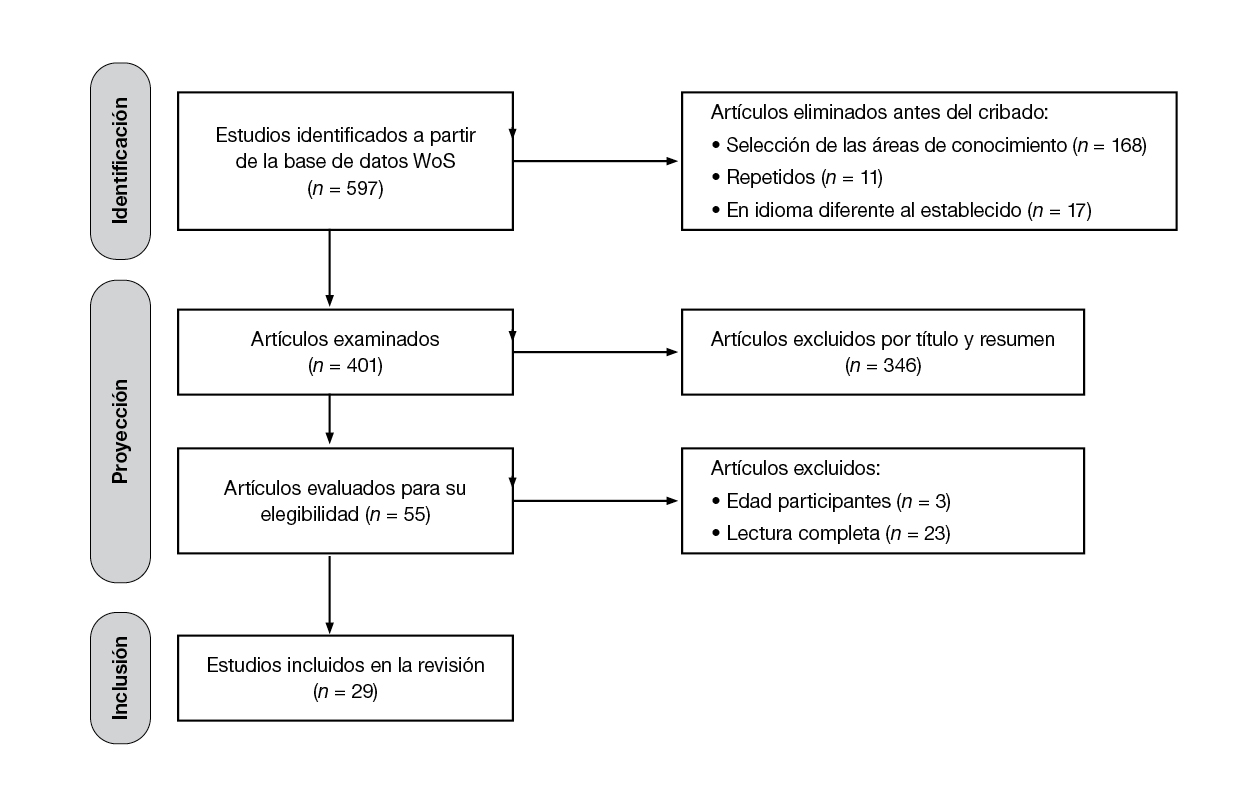

Siguiendo la declaración PRISMA (Page et al., 2021), en el proceso de elegibilidad de los artículos se diferenciaron tres etapas: identificación, proyección e inclusión. La fase de identificación dio como resultado un total de 597 artículos. Para acotar la búsqueda y limitar el acceso solo a aquellas fuentes de información de interés según el propósito del estudio, se filtraron los artículos por áreas de conocimiento (Psichology, Behavioral Sciences, Educational Research, Sport Sciences, Social Issues, Women Studies). Tras esto, se eliminaron 11 estudios por estar duplicados y 17 por estar en un idioma diferente al inglés, español o catalán. En la fase de proyección, participaron conjuntamente las 3 autoras de la revisión, realizando el cribado por título y resumen, y se seleccionaron 55 artículos. Para cumplir con el criterio de edad de las personas participantes se excluyeron 3 de ellos. En la fase de inclusión, se seleccionaron los artículos relevantes a partir de la lectura de los textos completos, determinando su elegibilidad para el estudio. De esta manera, finalmente se incluyeron 29 artículos. Posteriormente, para extraer la información determinante de la muestra seleccionada (n = 29) se realizó un análisis de contenido por parte de las 3 autoras de la revisión para obtener la tabla de datos resultantes (tabla 1). Cada una de las autoras introdujo información de manera independiente y posteriormente entre todas se verificó y contrastó la información para asegurar la inexistencia de sesgos en la información recogida. Finalmente, tras analizar los estudios se determinaron las variables esenciales sobre las cuales articular el método de síntesis. En la figura 1 se presenta el diagrama de flujo que refleja el proceso de búsqueda y selección de estudios para su inclusión en esta RS.

Resultados

De los 29 artículos revisados, siete de ellos eran investigaciones cualitativas, dos eran estudios mixtos y el resto investigaciones cuantitativas con diseños muy diversos.

Se localizaron 10 factores condicionantes de la participación físico-deportiva de las adolescentes y se clasificaron en factores internos o personales, que responden a características personales relacionadas, principalmente, con la autodeterminación y la autoconciencia, y factores externos, ambientales o contextuales (Accardo et al., 2019). Los factores internos que aparecen en los artículos de la RS fueron: motivación (1), autopercepción (2), autopresentación (3), identidad deportiva (4) y cambios asociados a la etapa evolutiva (5), mientras que los factores externos fueron: entorno deportivo (6), entorno educativo y EF (7), apoyo social (8), modelos de conducta (9) y estereotipos de género (10). En la tabla 1 también aparecen cada uno de los factores que se abordan en los artículos incluidos en esta RS.

Discusión

El objetivo de esta RS fue analizar los factores que influyen en la participación en la AF y el deporte de las adolescentes. Tras examinar los 29 estudios se extrajeron múltiples factores que explican la implicación deportiva de las chicas durante esta etapa vital. Por su elevado número, se presentan agrupados en factores internos y factores externos. Además, para cada factor o variable que condiciona u obstaculiza la participación de las adolescentes en la AF y el deporte, se proporcionan propuestas de mejora que buscan revertir la tendencia al abandono deportivo de las chicas durante la adolescencia.

Factores internos

Uno de los principales factores internos es la motivación. La falta de motivación es una de las barreras principales para la continuidad en la AF y el deporte de las adolescentes. Algunos estudios muestran cómo la adolescencia supone una pérdida de motivación por realizar AF (Knowles et al., 2014) y cómo los chicos presentan mayor motivación en comparación con las chicas. Esta situación es recurrente, excepto cuando la motivación se vincula a la estética (Frömel et al., 2022), donde las chicas puntúan más alto, quizás debido a la presión social a la que se enfrentan las adolescentes en relación con su apariencia física. En este sentido, Budd et al. (2018) muestran cómo la motivación intrínseca, independiente de estímulos externos y relacionada con el propio goce y disfrute por la actividad, es un predictor importante de la participación en la AF (Frömel et al., 2022). Sin embargo, las chicas presentan en mayor medida una motivación extrínseca, relacionada con cuestiones sociales y de salud (Kopcakova et al., 2015). Por ello, para evitar el abandono de las chicas, se deben considerar las diferencias motivacionales entre ambos sexos e implementar intervenciones que tengan en cuenta los factores que motivan a unas y otros y proporcionarles experiencias de AF vinculadas a sus intereses (Zucchetti et al., 2013). Además, es fundamental ampliar las investigaciones que esclarezcan por qué las chicas no entienden la práctica de AF como un fin en sí mismo.

Un segundo factor interno es la autopercepción en la práctica deportiva. La autopercepción es la apreciación que una persona tiene de sí misma y se forma a través de las experiencias con el entorno (Shavelson et al., 1976). La autopercepción negativa y la falta de confianza en las propias habilidades son barreras para la participación de las adolescentes. Cowley et al. (2021) explican que las chicas sienten mayor falta de confianza y también vergüenza por hacer AF en público. En cambio, se ha demostrado que la sensación de competencia y un mayor autoconcepto físico aumentan la probabilidad de mantener y adquirir hábitos activos (Zook et al., 2014). Por ello es necesario que, para evitar el abandono, se fomente una oferta deportiva que se centre en desarrollar autopercepciones positivas en las adolescentes, donde obtengan resultados favorables que mejoren su autopercepción y diseñando actividades que las tengan a ellas como eje principal (Beasley y Garn, 2013).

Otro de los factores a considerar es la autopresentación, proceso por el cual las personas intentan influir y controlar las impresiones que las demás tienen de ellas. Knowles et al. (2014) señalan que las chicas presentan mayor preocupación por la autopresentación cuando realizan AF con chicos. Cuando se comparan con sus compañeros varones tienen la sensación de que no son tan hábiles como ellos (Bevan y Fane, 2017) y experimentan incomodidad, inseguridad y preocupación (Knowles et al., 2014; Cowley et al., 2021; O’Reilly et al., 2022), lo que puede suponer una dificultad añadida para ellas, sobre todo en las clases de EF mixtas. Estudios recientes que han dado voz a las adolescentes han encontrado que, en numerosas ocasiones, las chicas prefieren realizar las clases de EF separadas de los chicos (Cowley et al., 2021), por lo que este aspecto debería considerarse seriamente. No se trata de volver a la segregación del alumnado por sexos, sino de plantearse el establecimiento de determinadas tareas o sesiones en grupos distintos que trabajen el mismo contenido, de manera que todo el alumnado tenga la posibilidad de participar con iguales que no presentan una ventaja física de partida, creando situaciones que les permitan tener experiencias positivas en relación con la posibilidad de éxito.

Por otra parte, la identidad deportiva, definida como el grado de fuerza y exclusividad con el que una persona se identifica con el rol de atleta, es otro factor que influye en la adherencia a la AF y el deporte. Eime et al. (2016) explican en su estudio cómo para los chicos es relativamente fácil que su identidad deportiva y su identidad masculina encajen, mientras que para las chicas esta relación no es directa. Esto supone un obstáculo más para su participación y adherencia, debido al desajuste entre los estereotipos femeninos y el modelo deportivo tradicional (Bevan et al., 2021). Las adolescentes deben negociar entre los mandatos de género y su gusto por el deporte. Por ello, futuros estudios deberían abordar esta cuestión y trabajar por la erradicación de estereotipos de género, así como promover un modelo deportivo distinto al hegemónico, en el que las chicas encuentren su lugar y con el que puedan sentirse identificadas.

Finalmente, otro factor interno detectado en varios de los artículos hace referencia a los cambios físicos, emocionales y sociales que acompañan a la adolescencia (Davison et al., 2010). Durante la pubertad y la adolescencia se producen cambios corporales relevantes, que en el caso de las chicas suponen el ensanchamiento de la pelvis, la acumulación de grasa en las piernas y las caderas, el aumento de los senos y el inicio de la menstruación. En este sentido, Zook et al. (2014) mostraron cómo el desarrollo temprano de la pubertad y de la menstruación pueden disminuir la práctica de AF. Los cambios físicos puberales suponen una dificultad añadida para las chicas al tener que exponerse en espacios públicos en los que perciben que sus cuerpos son mirados, comentados y evaluados (Fredrickson y Roberts, 1997). Además de los cambios corporales, en este periodo aparecen nuevos compromisos vinculados al ocio, al trabajo o al estudio, que también generan un cambio de prioridades. Así pues, durante la adolescencia se produce un distanciamiento de las actividades deportivas (Eime et al., 2015, 2016), siendo este más propenso entre las chicas (Dawes et al., 2014). Este cambio de prioridades, entendido como un factor interno, puede explicarse teniendo en cuenta factores externos, como las expectativas y normas sociales de género. Siguiendo a Ana de Miguel, en edad adolescente los mandatos culturales de género, asociados de manera diferenciada a chicos y chicas, son muy efectivos. Entre los mensajes contradictorios que las chicas reciben socialmente en la adolescencia no son prioritarios ni relevantes los relacionados con la práctica de AF. Sin embargo, se las bombardea con las nociones de agrado y belleza y, en los últimos años, especialmente, con la hipersexualización (De Miguel, 2016, p. 65). La publicidad recrea imágenes de mujeres estereotipadas preocupadas por presentarse siempre bellas, maquilladas y bien peinadas, algo incompatible con la práctica deportiva. Estas representaciones obstaculizan su potencial, mientras que a los chicos se les anima a desarrollar su personalidad e identidad (Valcárcel, 2008, pp. 192-198). Desde los centros educativos, es imprescindible que se trabajen estos aspectos en las clases de EF. Educar a las y los adolescentes para ser críticos es fundamental si queremos liberarlos de los mandatos de género que los constriñen y limitan, principalmente a las chicas.

Factores externos

Entre los factores externos que influyen en la participación en la AF y el deporte, la sociedad donde se encuentren las adolescentes es un factor determinante. Generalmente, en todos los ámbitos se suele subestimar la contribución de las chicas al deporte, haciéndolas sentir menos valoradas (Cowley et al., 2021). El deporte es un fenómeno que fue diseñado por y para varones, por lo que las mujeres han tenido que adaptarse a un modelo con el que, en muchos casos, no se sienten identificadas y en cuyo diseño no participaron ni se las tuvo en cuenta. En este sentido, las chicas se sienten “convidadas” a participar en un ámbito que no les pertenece, lo que supone un hándicap a la hora de establecer lazos estables y profundos con la actividad.

En esta línea, Eime et al. (2015) defienden que las adolescentes deben participar plenamente en las decisiones sobre su vida deportiva y deben hacerlo en un entorno en el que se sientan respetadas, capacitadas y en el que tengan voz, siendo esta estrategia fundamental para mantenerlas físicamente activas. Desde el entorno se deben proporcionar alternativas a los deportes tradicionales y competitivos, e introducir otras actividades que potencien aspectos sociales y en las que el nivel de habilidad no sea el establecido por los varones (Davison et al., 2010; Owen et al., 2019).

A pesar de los avances del feminismo, los estereotipos de género continúan siendo un factor que influye negativamente en la AF de las adolescentes (O’Reilly et al., 2022). Las presiones sociales y culturales inculcan a las chicas actividades “más adecuadas a su sexo” (Gil-Madrona et al., 2017), inhibiéndolas de participar en los deportes considerados tradicionalmente masculinos. Bevan y Fane (2017) explican que las chicas se apartan de la trayectoria deportiva porque sienten la necesidad de ajustarse a las normas de género y expectativas sociales, ya que observan que las que se oponen a estas normas son marginadas y vinculadas a la masculinidad, aspectos que tienen un efecto disuasorio en su participación (Bevan et al., 2021). Por ello, es absolutamente necesario incluir la formación con perspectiva feminista y en materia de género en los programas formativos de todas las profesiones del deporte. Solo de esta manera, las adolescentes podrán encontrar más facilidades para mantener su trayectoria deportiva y reducir el abandono de la AF.

Otro de los factores externos identificados es la falta de referentes, que también lleva a las chicas a normalizar que el deporte es un ámbito masculino (Bevan et al., 2021). La investigación de Cowley et al. (2021) estudia cómo las diferencias en todos los ámbitos entre mujeres y hombres atletas hacen que las chicas no vean posibilidades de progresar en el ámbito deportivo. Además, Bevan et al. (2021) evidencian la necesidad de que los medios de comunicación se utilicen para promover modelos de conducta, ya que tener modelos a seguir en el alto nivel es la forma de que las adolescentes sepan que tienen opciones de crecer dentro del mundo del deporte (Drummond et al., 2022). Así pues, desde los centros educativos el profesorado debe preocuparse de contrarrestar la influencia negativa de los medios de comunicación proporcionando modelos socialmente masculinos y femeninos en igual cantidad y frecuencia, liberándolos de estereotipos para que las chicas también cuenten con referentes propios y vean ejemplos de mujeres exitosas en el ámbito deportivo.

En relación con esto, el centro educativo es un entorno ideal para la promoción de la AF, ya que la naturaleza estructurada del día escolar da numerosas oportunidades para su práctica (EF, transporte activo, deporte extraescolar…) (Owen et al., 2019). Concretamente, Beasley y Garn (2013) consideran que la asignatura de EF es la que más influye en el mantenimiento de la AF, aunque su presencia en el programa escolar no asegure un estilo de vida activo (Castro-Sánchez et al., 2016). Esta asignatura ha sido considerada históricamente un espacio masculino dominado por los chicos por razones fisiológicas (Gil-Madrona et al., 2014). Teniendo en cuenta el predominio de actividades tradicionalmente masculinas y su planteamiento androcéntrico (Ahmed et al., 2020), la EF puede ser otro propiciador de la falta de interés de las adolescentes. En las clases de EF las chicas perciben falta de estímulos por parte del profesorado, mayor preferencia y favoritismo hacia sus compañeros (Owen et al., 2019), utilización de un lenguaje sexista (Bevan y Fane, 2017) y una orientación hacia deportes considerados masculinos (O’Reilly et al., 2022). Por lo tanto, para aumentar el interés de las chicas por la AF dentro y fuera del aula, estudios recientes han mostrado la responsabilidad que tiene el profesorado de EF (Flores-Rodríguez y Alvite-de-Pablo, 2023). La institución educativa y el cuerpo docente desempeñan un papel importante en la erradicación de estereotipos de género en la AF y el deporte (O’Reilly et al., 2022). Por ello, está en sus manos colaborar para poner fin a las creencias estereotipadas y conductas sexistas en el ámbito del deporte, motivando más y, sobre todo, mejor, a las adolescentes. Sin embargo, sin la formación necesaria este avance es imposible y diversas investigaciones han analizado la escasa o nula formación del profesorado en perspectiva feminista en los planes de estudio de los grados de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Serra et al., 2018). Este es un aspecto que se debe tener en cuenta por parte de los centros de formación del profesorado, donde la perspectiva feminista y el estudio de las mujeres deben ser contenidos transversales en todas las materias, ya que las adolescentes conforman la mitad del alumnado.

Tampoco las adolescentes reportan tener un gran apoyo hacia la AF por parte de sus familias, amistades y profesorado (Eime et al., 2016). Según MacPherson et al. (2016), las interacciones sociales que se producen en el entorno deportivo repercuten de forma decisiva en la permanencia de las adolescentes, por lo que es fundamental potenciar el desarrollo de grupos de chicas que vivan experiencias psicosociales favorables durante la práctica deportiva para facilitar su adherencia. La conexión social con las compañeras es vital y hace que las adolescentes mantengan su interés (Bevan et al., 2021). Sin embargo, en las primeras fases, la familia es un agente clave para facilitar que las chicas desarrollen hábitos deportivos que perduren durante etapas posteriores (Castro-Sánchez et al., 2016). En este sentido, las adolescentes con progenitores activos tienen más posibilidades de realizar AF regular (Mateo-Orcajada et al., 2021). Además, Diaconu-Gherasim y Duca (2018) muestran que el apoyo de madres y padres aumenta el interés y la motivación de las adolescentes.

Conclusiones

Esta RS resume la evidencia recogida en relación con los factores que influyen en la permanencia o abandono de la AF y el deporte por parte de las adolescentes. Entre los factores internos se encuentran: la motivación, la autopercepción, la autopresentación, la identidad deportiva y los cambios integrales asociados a la adolescencia y a la pubertad. Entre los factores externos se han hallado el entorno deportivo, el contexto educativo y el profesorado de EF, el apoyo social, los modelos de conducta, y los estereotipos y roles de género en el ámbito deportivo. Teniendo en cuenta la influencia que estos factores tienen en la participación físico-deportiva de las chicas adolescentes, para que las políticas deportivas centradas en mantener la adherencia de las adolescentes en la AF y el deporte sean eficaces es necesaria una respuesta multifactorial que trabaje sobre estos componentes psicológicos, sociales y ambientales de manera holística.

Limitaciones

Este estudio no se encuentra exento de limitaciones. Una de ellas es el sesgo de publicación, ya que teniendo en cuenta que se ha utilizado una única base de datos y que los estudios que no obtienen resultados óptimos o significativos no llegan a publicarse, las investigaciones disponibles pueden no ser una representación minuciosa de la investigación existente. Por otro lado, al trabajar con estudios en los que las personas participantes son de ambos sexos, quizá algunos factores mencionados en la revisión no afectan únicamente a las chicas, lo que puede suponer dificultades a la hora de orientar futuras intervenciones que tengan en cuenta el sistema sexo/género. Finalmente, otra limitación es la gran heterogeneidad de poblaciones, metodologías y contextos de AF que reflejan los trabajos incluidos en la revisión, lo que puede afectar a los resultados del estudio.

Financiación

Este trabajo ha sido financiado por la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana a través de la cátedra Mujer y Deporte de la Universidad de Valencia. Asimismo, la profesora Ruth Cabeza-Ruiz es beneficiaria de una Ayuda para la Recualificación del Sistema Universitario Español para 2021-2023 del Ministerio de Universidades, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Referencias

[1] Accardo, A. L., Bean, K., Cook, B., Gillies, A., Edgington, R., Kuder, S. J., & Bomgardner, E. M. (2019). College access, success and equity for students on the autism spectrum. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(12), 4877-4890. doi.org/10.1007/s10803-019-04205-8

[2] Ahmed, D., Ho, W. K. Y., Al-Haramlah, A., & Mataruna-Dos-Santos, L. J. (2020). Motivation to participate in physical activity and sports: Age transition and gender differences among India’s adolescents. Cogent Psychology, 7(1), 1798633. doi.org/10.1080/23311908.2020.1798633

[3] Amado, D., Sánchez-Oliva, D., González-Ponce, I., Pulido-González, J. J., & Sánchez-Miguel, P. A. (2015). Incidence of Parental Support and Pressure on Their Children’s Motivational Processes towards Sport Practice Regarding Gender. PLOS ONE, 10(6), e0128015. doi.org/10.1371/journal.pone.0128015

[4] Beasley, E. K., & Garn, A. C. (2013). An Investigation of Adolescent Girls’ Global Self-Concept, Physical Self-Concept, Identified Regulation, and Leisure-Time Physical Activity in Physical Education. Journal of Teaching in Physical Education, 32(3), 237-252. doi.org/10.1123/jtpe.32.3.237

[5] Bevan, N., Drummond, C., Abery, L., Elliott, S., Pennesi, J.L., Prichard, I., Lewis, L. K., & Drummond, M. (2021). More opportunities, same challenges: Adolescent girls in sports that are traditionally constructed as masculine. Sport, Education and Society, 26(6), 592-605. doi.org/10.1080/13573322.2020.1768525

[6] Bevan, N., & Fane, J. (2017). Embedding a critical inquiry approach across the AC:HPE to support adolescent girls in participating in traditionally masculinised sport. International Journal of Learning in Social Contexts, 21, 138-151. doi.org/10.18793/lcj2017.21.11

[7] Budd, E. L., McQueen, A., Eyler, A. A., Haire-Joshu, D., Auslander, W. F., & Brownson, R. C. (2018). The role of physical activity enjoyment in the pathways from the social and physical environments to physical activity of early adolescent girls. Preventive Medicine, 111, 6-13. doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.02.015

[8] Castro-Sánchez, M., Zurita-Ortega, F., Martínez-Martínez, A., Chacón-Cuberos, R., & Espejo-Garcés, T. (2016). Clima motivacional de los adolescentes y su relación con el género, la práctica de actividad física, la modalidad deportiva, la práctica deportiva federada y la actividad física familiar (.Motivational climate of adolescents and their relationship to gender, physical activity, sport, federated sport and physical activity family) RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 12(45), 262-277. doi.org/10.5232/ricyde2016.04504

[9] Chacón-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Ramírez-Granizo, I., & Castro-Sánchez, M. (2020). Physical Activity and Academic Performance in Children and Preadolescents: A Systematic Review. Apunts Educación Física y Deportes, 139, 1-9. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.01

[10] Cowley, E. S., Watson, P. M., Foweather, L., Belton, S., Thompson, A., Thijssen, D., & Wagenmakers, A. J. M. (2021). “Girls Aren’t Meant to Exercise”: Perceived Influences on Physical Activity among Adolescent Girls—The HERizon Project. Children, 8(1), 31. doi.org/10.3390/children8010031

[11] Davison, K. K., Schmalz, D. L., & Downs, D. S. (2010). Hop, Skip … No! Explaining Adolescent Girls’ Disinclination for Physical Activity. Annals of Behavioral Medicine, 39(3), 290-302. doi.org/10.1007/s12160-010-9180-x

[12] Dawes, N. P., Vest, A., & Simpkins, S. (2014). Youth Participation in Organized and Informal Sports Activities Across Childhood and Adolescence: Exploring the Relationships of Motivational Beliefs, Developmental Stage and Gender. Journal of Youth and Adolescence, 43(8), 1374-1388. doi.org/10.1007/s10964-013-9980-y

[13] De Miguel, A. (2016). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Cátedra.

[14] Diaconu-Gherasim, L. R., & Duca, D. S. (2018). Parent–Adolescent Attachment and Interpersonal Relationships in Sports Teams: Exploring the Gender Differences. Gender Issues, 35(1), 21-37. doi.org/10.1007/s12147-017-9190-0

[15] Drummond, M., Drummond, C., Elliott, S., Prichard, I., Pennesi, J.L., Lewis, L. K., Bailey, C., & Bevan, N. (2022). Girls and Young Women in Community Sport: A South Australian Perspective. Frontiers in Sports and Active Living, 3, 803487. doi.org/10.3389/fspor.2021.803487

[16] Eime, R. M., Casey, M. M., Harvey, J. T., Sawyer, N. A., Symons, C. M., & Payne, W. R. (2015). Socioecological factors potentially associated with participation in physical activity and sport: A longitudinal study of adolescent girls. Journal of Science and Medicine in Sport, 18(6), 684-690. doi.org/10.1016/j.jsams.2014.09.012

[17] Eime, R. M., Harvey, J. T., Sawyer, N. A., Craike, M. J., Symons, C. M., & Payne, W. R. (2016). Changes in sport and physical activity participation for adolescent females: A longitudinal study. BMC Public Health, 16(1), 533. doi.org/10.1186/s12889-016-3203-x

[18] Escalante, Y. (2011). Actividad física, ejercicio físico y condición física en el ámbito de la salud pública. Revista española de salud pública, 85(4), 325-328. doi.org/10.1590/S1135-57272011000400001

[19] Flores-Fernández, Z. (2020). Mujer y deporte en México. Hacia una igualdad sustancial. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 37, 222-226. dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7243272

[20] Flores-Rodríguez, J., & Alvite-de-Pablo, J. R. (2023). Prosocial Behaviours, Physical Activity and Personal and Social Responsibility Profile in Children and Adolescents. Apunts Educación Física y Deportes, 153, 70-81. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2023/3).153.07

[21] Fredrickson, B.L., & Roberts, T.A. (1997). Objectification Theory: Toward Understanding Women’s Lived Experiences and Mental Health Risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206. doi.org/10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x

[22] Frömel, K., Groffik, D., Šafář, M., & Mitáš, J. (2022). Differences and Associations between Physical Activity Motives and Types of Physical Activity among Adolescent Boys and Girls. BioMed Research International, 1-13. doi.org/10.1155/2022/6305204

[23] Gil-Madrona, P., Cachón-Zagalaz, J., Diaz-Suarez, A., Valdivia-Moral, P., & Zagalaz-Sánchez, M. L. (2014). As meninas também querem brincar: a participaçâo conjunta de meninos e meninas em atividades físicas näo organizadas no contexto escolar. Movimento (ESEFID/UFRGS), 20(1), 103. doi.org/10.22456/1982-8918.38070

[24] Gil-Madrona, P., Valdivia-Moral, P., González-Víllora, S., & Zagalaz, M. L. (2017). Percepciones y comportamientos de discriminación sexual en la práctica de ejercicio físico entre los hombres y mujeres preadolescentes en el tiempo de ocio (Perceptions and behaviors of sex discrimination in the practice of physical exercise among men and women in pre-adolescents leisure time). Revista de Psicología del Deporte, 26(2), 81-86. dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6140377

[25] Gómez-Colell, E. (2015). Adolescencia y deporte: Adolescence and Sport: Lack of Female Athletes as Role Models in the Spanish Media. Apunts Educación Física y Deportes, 122, 81-87. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/4).122.09

[26] Granda-Vera, J., Alemany-Arrebola, I., & Aguilar-García, N. (2018). Gender and its Relationship with the Practice of Physical Activity and Sporty. Apunts Educación Física y Deportes, 136, 21-33. doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.09

[27] Kirby, J., Levin, K.A., & Inchley, J. (2012). Associations between the school environment and adolescent girls’ physical activity. Health Education Research, 27(1), 101-114. doi.org/10.1093/her/cyr090

[28] Knowles, A.-M., Niven, A., & Fawkner, S. (2014). ‘Once upon a time I used to be active’. Adopting a narrative approach to understanding physical activity behaviour in adolescent girls. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6(1), 62-76. doi.org/10.1080/2159676X.2013.766816

[29] Kopcakova, J., Veselska, Z., Geckova, A., Kalman, M., van Dijk, J., & Reijneveld, S. (2015). Do Motives to Undertake Physical Activity Relate to Physical Activity in Adolescent Boys and Girls? International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(7), 7656-7666. doi.org/10.3390/ijerph120707656

[30] Lawler, M., Heary, C., Shorter, G., & Nixon, E. (2022). Peer and parental processes predict distinct patterns of physical activity participation among adolescent girls and boys. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 20(2), 497-514. doi.org/10.1080/1612197X.2021.1891118

[31] MacPherson, E., Kerr, G., & Stirling, A. (2016). The influence of peer groups in organized sport on female adolescents’ identity development. Psychology of Sport and Exercise, 23, 73-81. doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.10.002

[32] Mateo-Orcajada, A., Vaquero-Cristóbal, R., Abenza-Cano, L., Martínez-Castro, S. M., Gallardo-Guerrero, A. M., Leiva-Arcas, A., & Sánchez-Pato, A. (2021). Influência do gênero, nível educacional e prática desportiva dos pais nos hábitos esportivos das crianças em idade escolar. Movimento, e27057. doi.org/10.22456/1982-8918.109610

[33] Mitchell, F., Gray, S., & Inchley, J. (2015). ‘This choice thing really works … ’ Changes in experiences and engagement of adolescent girls in physical education classes, during a school-based physical activity programme. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(6), 593-611. doi.org/10.1080/17408989.2013.837433

[34] Morano, M., Robazza, C., Ruiz, M. C., Cataldi, S., Fischetti, F., & Bortoli, L. (2020). Gender-Typed Sport Practice, Physical Self-Perceptions, and Performance-Related Emotions in Adolescent Girls. Sustainability, 12(20), 8518. doi.org/10.3390/su12208518

[35] O’Reilly, M., Talbot, A., & Harrington, D. (2022). Adolescent perspectives on gendered ideologies in physical activity within schools: Reflections on a female-focused intervention. Feminism & Psychology, 095935352211090. doi.org/10.1177/09593535221109040

[36] Organización Mundial de la Salud. (2020a). Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: De un vistazo. Organización Mundial de la Salud. apps.who.int/iris/handle/10665/337004

[37] Organización Mundial de la Salud. (2020b). Estadísticas sanitarias mundiales 2020: Monitoreando la salud para los ODS, objetivo de desarrollo sostenible. Organización Mundial de la Salud. apps.who.int/iris/handle/10665/338072

[38] Owen, M., Kerner, C., Newson, L., Noonan, R., Curry, W., Kosteli, M., & Fairclough, S. (2019). Investigating Adolescent Girls’ Perceptions and Experiences of School‐Based Physical Activity to Inform the Girls’ Peer Activity Intervention Study. Journal of School Health, 89(9), 730-738. doi.org/10.1111/josh.12812

[39] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P. & Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas (The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews). Revista Española de Cardiología, 74(9), 790-799. doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

[40] Rodríguez-Rodríguez, L. & Miraflores-Gómez, E. (2018). Propuesta de igualdad de género en Educación Física: adaptaciones de las normas en fútbol. Retos, 33, 293-297. dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6367776

[41] Sáinz de Baranda Andújar, C. (2010). Mujeres y deporte en los medios de comunicación. Estudio de la prensa deportiva española (1979- 2010) [Tesis doctoral]. Universidad Carlos III de Madrid.

[42] Serra, P., Soler, S., Prat, M., Vizcarra, M.T., Garay, B., & Flintoff, A. (2018). The (in)visibility of gender knowledge in the Physical Activity and Sport Science degree in Spain. Sport, Education and Society, 23(4), 324-338, doi.org/10.1080/13573322.2016.1199016

[43] Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Self-Concept: Validation of Construct Interpretations. Review of Educational Research, 46(3), 407-441. doi.org/10.3102/00346543046003407

[44] Troiano, R. P., Berrigan, D., Dodd, K. W., Mâsse, L. C., Tilert, T., & McDowell, M. (2008). Physical activity in the United States measured by accelerometer. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40(1), 181-188. doi.org/10.1249/mss.0b013e31815a51b3

[45] Valcárcel, A. (2008). Feminismo en el mundo global. Cátedra.

[46] Zook, K. R., Saksvig, B. I., Wu, T. T., & Young, D. R. (2014). Physical Activity Trajectories and Multilevel Factors Among Adolescent Girls. Journal of Adolescent Health, 54(1), 74-80. doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.07.015

[47] Zucchetti, G., Candela, F., Rabaglietti, E., & Marzari, A. (2013). Italian Early Adolescent Females’ Intrinsic Motivation in Sport: An Explorative Study of Psychological and Sociorelational Correlates. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 59(1), 11-20. doi.org/10.2478/pcssr-2013-0022

ISSN: 2014-0983

Recibido: 13 de noviembre de 2023

Aceptado: 7 de marzo de 2024

Publicado: 1 de julio de 2024

Editado por: © Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Este artículo está disponible en la url https://www.revista-apunts.com/ Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo se incluyen en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons, los usuarios deberán obtener el permiso del titular de la licencia para reproducir el material. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES