Diferencias por razón de sexo en los determinantes físicos de la velocidad de servicio de tenistas jóvenes de alto rendimiento

*Correspondencia: Joshua Colomar joshua.colomar@uvic.cat

Citación

Colomar, J., Corbi, F. & Baiget, E. (2024). Sex-Related Differences in Physical Determinants of Young High-Performance Tennis Players' Serve Velocity. Apunts Educación Física y Deportes, 157, 58-67. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2024/3).157.07

Resumen

Las variables de la curva isométrica fuerza-tiempo son directamente proporcionales a la velocidad de servicio (VS) en el tenis, especialmente en periodos cortos de tiempo y movimientos específicos. Esta influencia podría variar en función del sexo. Por este motivo, este estudio pretendía: a) examinar las diferencias entre las variables antropométricas y de la curva fuerza-tiempo en jóvenes tenistas de alto rendimiento de ambos sexos, y b) analizar las asociaciones entre estas variables y la VS. Se pidió a 45 jugadores que ejecutaran dos contracciones isométricas máximas voluntarias (CIMV) en posiciones articulares (rotación interna del hombro [RIH] y extensión de hombro [EH] a 90 grados) que forman parte del movimiento de servicio. Los resultados indicaron valores significativamente mayores para los varones en la VS, la tasa máxima de desarrollo de fuerza (TMDF) en la EH, el impulso (IMP) en la RIH de 0 a 150 ms y el IMP en la EH de 0 a 150, 200 y 250 ms. Los varones presentaron correlaciones significativas entre la VS, la CIMV en la RIH y en la EH, la TMDF, la TDF en la RIH a los 100, 150, 200 y 250 ms y la TDF en la EH a los 50 ms. Las mujeres mostraron asociaciones positivas entre la VS, la masa corporal (MC), la CIMV en la EH, la TDF en la RIH a los 30, 100 y 150 ms, el IMP en la RIH a los 150, 200 y 250 ms y el IMP en la EH a los 150, 200 y 250 ms. La VS de los hombres parece depender de los valores máximos de fuerza absoluta y relativa, mientras que la VS de las mujeres puede verse afectada en un grado superior por una combinación de mayor masa corporal, niveles máximos de generación y acumulación de fuerza en intervalos de tiempo cortos.

Introducción

En estudios recientes, se ha demostrado que las variables de la curva isométrica fuerza-tiempo que representan la máxima fuerza isométrica y explosiva son factores clave directamente proporcionales a la velocidad de servicio (VS) de la pelota (Baiget et al., 2021; Colomar et al., 2022a; Colomar et al., 2022b). Estos indicadores presentan una estrecha relación con la capacidad de dar más velocidad a la pelota al golpearla, especialmente en determinadas posiciones específicas para cada articulación que forma parte de la cadena cinética del servicio. En concreto, la capacidad de desarrollar valores máximos de fuerza (Baiget et al., 2016) y de fuerza en espacios de tiempo cortos (< 250 ms) en movimientos tales como la rotación interna del hombro (RIH), la extensión de hombro (EH), la flexión de la muñeca (FM) o la tracción isométrica a mitad de muslo (TIMM) parecen de gran importancia tanto en competición (Baiget et al., 2021) como en jugadores jóvenes (Colomar et al., 2022a). Existen diversas variables que pueden derivarse de la curva fuerza-tiempo; sin embargo, en esencia, un alto nivel de contracciones isométricas máximas voluntarias (CIMV) en los movimientos de RIH y EH influye positivamente en la acumulación de fuerza y aumenta la aceleración rotacional del brazo durante el balanceo hasta el impacto, gracias a lo cual mejora la posterior VS (Baiget et al., 2016, 2021; Colomar et al., 2022a; Hayes et al., 2018). Asimismo, se ha demostrado que algunas variables que dependen de la aplicación de fuerza a lo largo del tiempo, como la tasa de desarrollo de fuerza (TDF) o el impulso (IMP), son factores cruciales que afectan al valor final de la VS (Colomar et al., 2022b). Tanto las fases tempranas (< 100 ms) como las tardías (> 100 ms) desde el momento de inicio de la contracción muscular son importantes para determinar la velocidad angular alcanzada por los segmentos corporales que participan en la cadena cinética, junto con la acumulación de un mayor impulso y un veloz movimiento final de la raqueta (Baiget et al., 2021; Colomar et al., 2022a).

De la bibliografía se desprende la importancia de la generación de fuerza explosiva tanto en jugadores de más edad y experiencia como en la población joven (Colomar et al., 2022a). Sin embargo, ningún estudio ha comparado la significación de estas variables en hombres y mujeres. Al comparar sexos, surgen ciertas diferencias en indicadores físicos determinantes que influyen en la VS (Colomar et al., 2022b). Por ejemplo, la estatura presenta una estrecha relación con la VS en ambos sexos, si bien dicha relación es más intensa en los hombres (r = .48 – 0.64 vs. .48 – .59) (Baiget et al., 2022; Fett et al., 2020; Vaverka y Cernosek, 2013), mientras que, en las jugadoras, la masa corporal (MC) o el índice de masa corporal (IMC) tienen mayor importancia como factores antropométricos (Colomar et al., 2022a; Fernandez-Fernandez et al., 2019; Fett et al., 2020; Wong et al., 2014). En esta línea, la fuerza muscular, la potencia y la amplitud de movimiento (ADM) también han mostrado valores significativamente diferentes en función de la edad de los jugadores (Fett et al., 2020), el estado madurativo (Fernandez-Fernandez et al., 2021), el nivel (Colomar et al., 2020) o el sexo (Fernandez-Fernandez et al., 2019). En concreto, con respecto a las diferencias por razón de sexo, los hombres parecen depender más de cualidades físicas tales como la potencia del tren superior (por ejemplo, lanzamientos de balones medicinales) y la fuerza isométrica del hombro en determinadas posiciones de servicio, mientras que la VS resultante en las participantes femeninas parece verse más influida por las características antropométricas (MC e IMC) (Fernandez-Fernandez et al., 2019). Además, al comparar la cinemática de la raqueta y la pelota, a pesar de que un gran número de variables parezcan similares entre jugadoras y jugadores profesionales, algunos aspectos tales como la menor rotación interna del hombro ejecutada por las mujeres difieren entre ambos sexos (Elliott et al., 2013). Cabe añadir que, desde el punto de vista táctico, las jugadoras tienden a realizar más servicios al cuerpo del rival, mientras que los hombres apuntan con mayor frecuencia a las esquinas del cuadro de servicio (Hizan et al., 2015). Estos resultados reafirman que la VS es una capacidad multifactorial influida por varias características y que estas varían en gran medida según la persona analizada (Colomar et al., 2022b). En esta línea, también pueden existir diferencias a la hora de analizar las variables de generación de fuerza explosiva en determinadas posiciones articulares que forman parte de la acción de servicio, lo cual da pie a estudios interesantes en este sentido que pueden ofrecer a los entrenadores información sobre cómo plantear los programas de entrenamiento en función de la población diana. Nuestra hipótesis era que existían diferencias por razón de sexo en la TDF, el IMP y la CIMV, lo cual daría lugar a una VS significativamente mayor en los hombres.

Así pues, el presente estudio perseguía las siguientes metas: a) examinar las diferencias entre las variables antropométricas y de la curva fuerza-tiempo en jóvenes tenistas de ambos sexos, y b) analizar el grado de correlación entre estas variables y la VS en mujeres y hombres.

Metodología

Participantes

Se presentaron voluntarios para el estudio 45 tenistas jóvenes (15 mujeres y 30 hombres [Tabla 1]) de alto rendimiento (ITN = 2.7 ± 2.1 y 2.9 ± 0.3, respectivamente). Los participantes tuvieron un volumen de entrenamiento semanal de 20 h compuesto por 3 h de práctica técnica y táctica del tenis y 1 h de entrenamiento de forma física al día de lunes a viernes. El nivel competitivo del jugador (ITN, del inglés International Tennis Number) se determinó por consenso de tres entrenadores acreditados con el nivel 3 del Registro Profesional de Tenis (RPT), siguiendo la descripción de estándares del ITN (ITN, 2019). Cuatro participantes eran zurdos, mientras que todos los demás presentaban dominancia de la extremidad derecha. En cuanto a los criterios de inclusión, se exigía haber participado durante al menos un año en un programa estructurado de fuerza y acondicionamiento, así como un mínimo de cinco años de entrenamiento y competición de tenis. Los criterios de exclusión fueron cualquier dolencia de espalda, extremidades superiores o inferiores o haber sido sometido a rehabilitación o intervención quirúrgica en los últimos tres meses. Todos los participantes y sus padres fueron informados de las particularidades del estudio y firmaron un formulario de autorización expresa. En el caso de los participantes menores de edad, firmaron el acuerdo sus tutores legales. El estudio se llevó a cabo siguiendo los principios éticos para la investigación biomédica con seres humanos establecidos en la Declaración de Helsinki de la AMM (2013) y fue aprobado por el Comité de Ética de Investigaciones Clínicas de la Administración Deportiva de Cataluña (15/CEICGC/2020).

Materiales e instrumentos. Procedimiento

Las pruebas se dividieron en dos sesiones realizadas el mismo día y separadas por 10 minutos. Los participantes hicieron la prueba de la variable de la curva fuerza-tiempo, seguida de la evaluación de la VS. Debido a la organización del horario académico, los participantes no hicieron ejercicio durante al menos 18 h antes de que tuviera lugar el protocolo. Se les indicó que siguieran con los mismos hábitos, así como que evitaran las sustancias excitantes y el ejercicio intenso durante las horas previas a las sesiones de pruebas. Todas las mediciones se realizaron por la mañana, aproximadamente entre las 8:00 y las 9:00 h. Los experimentos se llevaron a cabo durante el periodo de competición de la temporada.

Evaluación de las características de fuerza-tiempo

Se pidió a los participantes que ejecutaran dos pruebas de CIMV para el tren superior consistentes en acciones musculares en posiciones articulares que forman parte del balanceo hacia delante en el movimiento del servicio. Las posiciones sometidas a prueba fueron la RIH con el codo flexionado y el hombro abducido a 90º y la EH a 90º con el codo totalmente extendido. Antes de la prueba, y a modo de calentamiento, los participantes realizaron dos intentos submáximos de 3 segundos de las posiciones seleccionadas a aproximadamente el 50-75 % de la CIMV, separados por 60 segundos (Comfort et al., 2019). Las pruebas se llevaron a cabo de forma similar a Baiget et al. (2016) en una máquina Ercolina (empresa Technogym, Cesena, Italia). Los participantes se sentaron con una flexión de cadera de 90º y la espalda apoyada en un banco y sujeta con un arnés para evitar el movimiento adicional de otras partes del cuerpo. Solo se registró la extremidad dominante. La curva fuerza-tiempo se registró utilizando un extensómetro con muestreo a 80 Hz (Chronojump, Boscosystem, Barcelona, España). La CIMV y la tasa máxima de desarrollo de fuerza (TMDF) se definieron como el valor máximo alcanzado durante los cinco segundos. Por su parte, la CIMV relativa se calculó dividiendo el resultado de la CIMV de los 5 segundos entre el peso corporal en kilogramos de los participantes. Además, para cada ensayo se determinó la fuerza ejercida de 0 a 50, 100, 150, 200 y 250 ms del inicio de la tracción para obtener los valores de TDF e IMP (Comfort et al., 2015). La TDF se calculó con la siguiente ecuación: TDF = ΔFuerza / ΔTiempo. Los participantes hicieron dos ensayos espaciados por dos minutos de descanso entre intentos y cinco entre posiciones. Ambas posiciones se midieron al azar y se tomó la mejor puntuación para el análisis. Las variables de la curva fuerza-tiempo evaluadas mostraron un nivel aceptable de fiabilidad (CCI = > 0.753; CV = < 20 %), de acuerdo con anteriores estudios similares (Baiget et al., 2021; Colomar et al., 2022a).

Velocidad de servicio (VS) de la pelota

La VS se evaluó en una pista de tenis de tierra batida en condiciones de viento estable (< 2 m/s) y utilizando pelotas de tenis nuevas (Head ATP Pro, España). Antes de la evaluación, los participantes hicieron un calentamiento que incluía ejercicios de movilidad, cinco minutos de peloteo libre y diez servicios progresivos. Cada jugador ejecutó ocho servicios planos sin oponente (cuatro servicios en cada lado de la pista) con dos minutos de descanso entre series y diez segundos entre servicios. Solo se incluyeron en el examen los servicios que cayeron en el cuadro de servicio. La VS se determinó con una pistola radar manual (Stalker ATS II, EE. UU., frecuencia: 34.7 GHz [Banda Ka] ± 50 MHz) mediante el registro de la velocidad de la pelota tras el impacto. El radar se colocó 2 m por detrás del centro de la línea de referencia y a una altura de 2 m. Se pidió a los jugadores que golpearan “lo más fuerte posible dentro del cuadro de servicio” y se les dio ayuda en forma de consejos. Para el análisis, se utilizó la velocidad pico media de los servicios válidos. La medición de la VS mostró un buen nivel de fiabilidad (CCI = 0.787; CV = 4.4 %).

Análisis de los datos

Los datos descriptivos se presentaron como media ± desviación típica (DT). La normalidad de las distribuciones se evaluó con la prueba de Shapiro-Wilk (p < .05). La reproducibilidad intrasesión se evaluó con la media bidireccional de los coeficientes de correlación intraclase (CCI) y el coeficiente de variación (CV) medio. Las diferencias entre los valores medios del grupo masculino y femenino para la VS, la CIMV absoluta y relativa, la TMDF, la TDF y el IMP en diferentes marcos temporales durante una RIH o EH se evaluaron mediante una prueba t con muestras independientes. También se incluyó el cambio porcentual absoluto como análisis de diferencias entre grupos. La magnitud media de las diferencias se cuantificó como tamaño del efecto (TE) y se interpretó según los criterios utilizados por Cohen (1988); < 0.2 = insignificante, 0.2-0.4 = pequeño, 0.5-0.7 = moderado, > 0.7 = grande. En este estudio se realizaron 31 comparaciones planificadas con antelación. Por ello, se llevó a cabo la corrección para comparaciones múltiples con el método de Holm-Bonferroni (Holm, 1979). Asimismo, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson para examinar las relaciones entre la VS, la CIMV absoluta y relativa, la TMDF, la TDF y el IMP en diferentes momentos de contracción en las posiciones de RIH y EH en hombres y mujeres. Las correlaciones se clasificaron como insignificantes (0-.1), pequeñas (.1-.3), moderadas (.3-.5), grandes (.5-.7), muy grandes (.7-.9), cuasiperfectas (.9) y perfectas (1) (Hopkins et al., 2009). Tras este análisis, calculamos el coeficiente de determinación para evaluar con mayor profundidad el poder explicativo de las relaciones observadas. El nivel de significación se fijó en p < .05. Todos los análisis estadísticos se realizaron con JASP (JASP 0.16.1, Universidad de Ámsterdam, Países Bajos).

Resultados

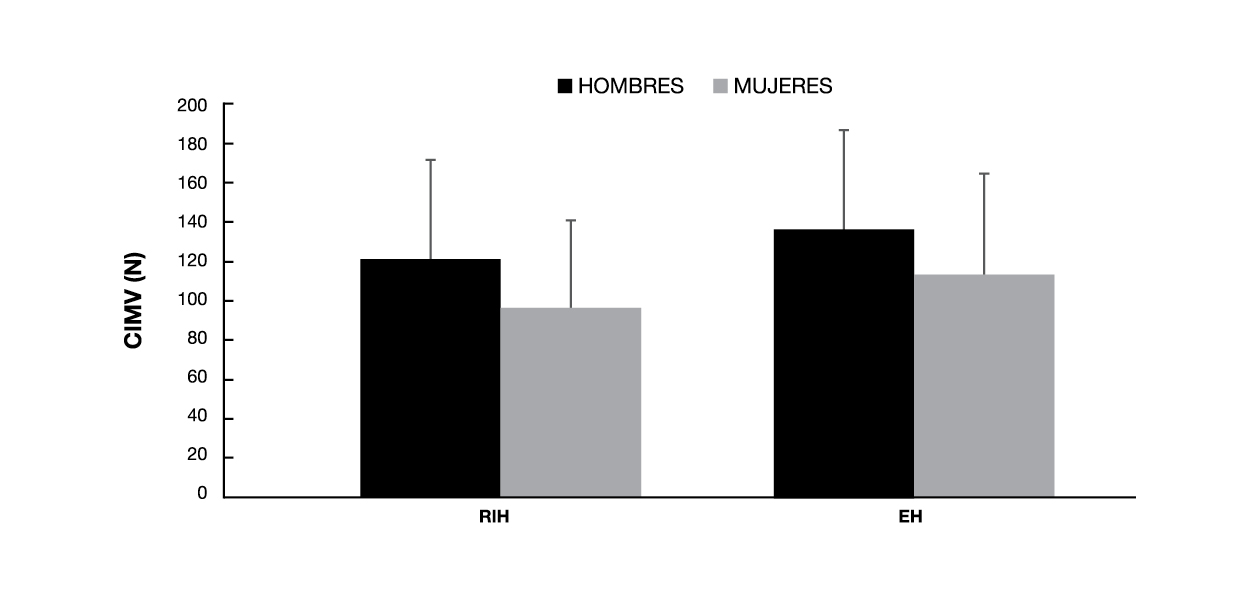

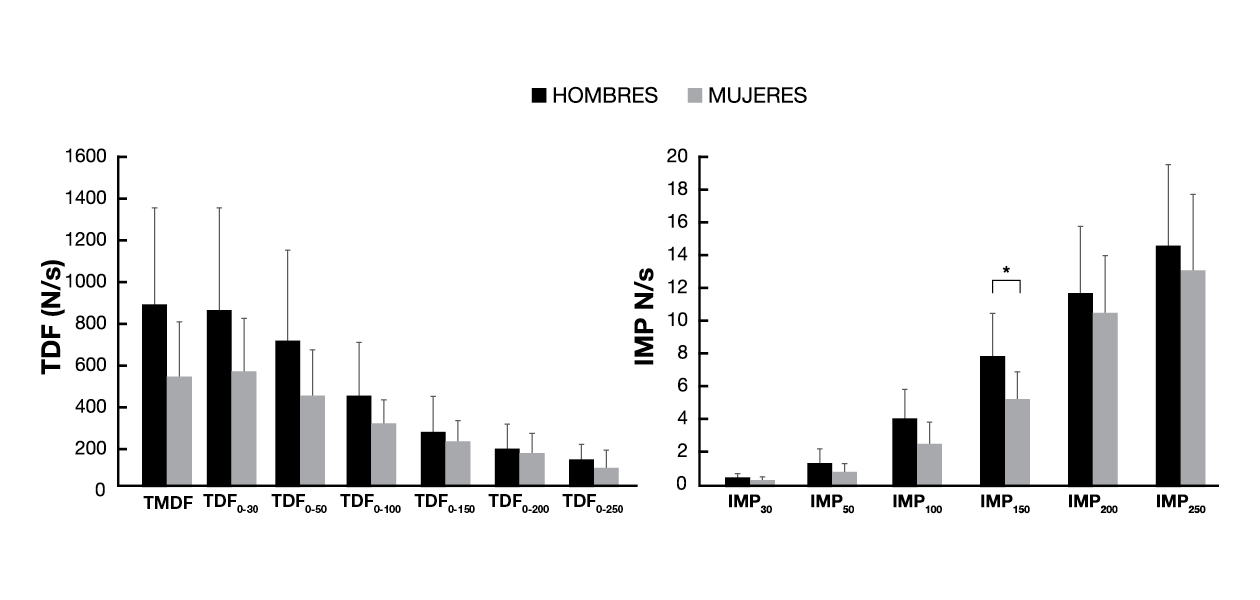

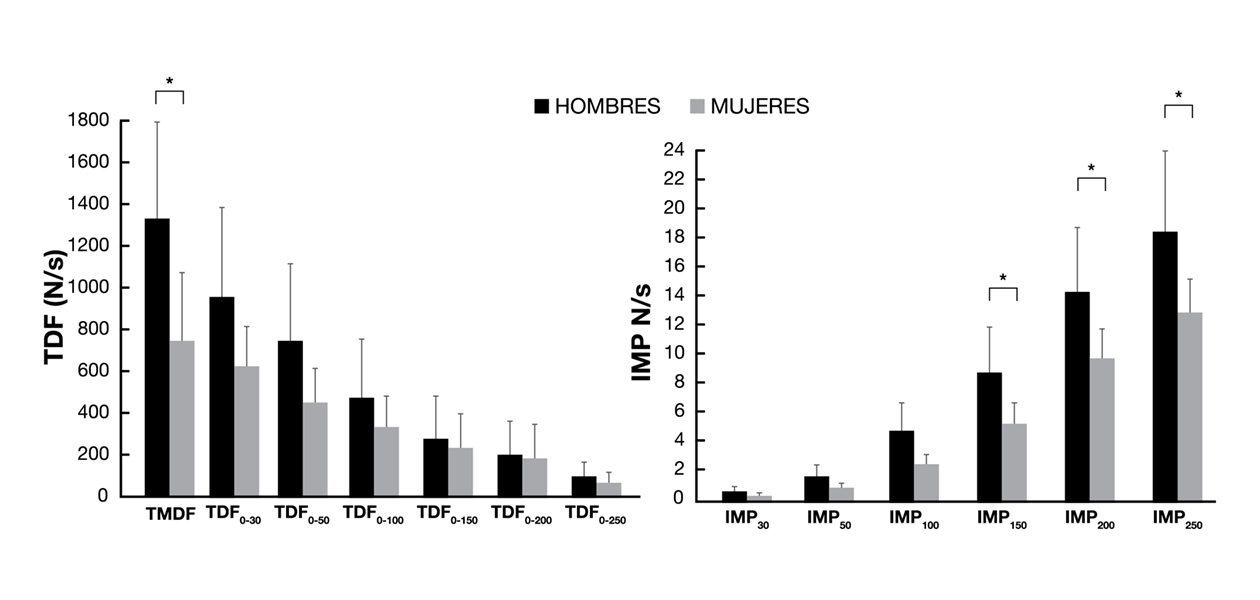

El análisis de la VS de los hombres dio como resultado un valor medio de 144.2 ± 8.4 km/h, mientras que el de las mujeres fue de 124.9 ± 12.6 km/h. Se hallaron diferencias significativas en la VS (media: 19.3 km/h; p = .031, TE = 1.9, cambio porcentual = 15.5 %) entre chicos y chicas. Las diferencias por razón de sexo de las variables de la curva fuerza-tiempo se expresan en la Tabla 2 y se representan en las Figuras 1 (CIMV en la RIH y en la EH), 2 (TDF e IMP en la RIH) y 3 (TDF e IMP en la EH). Se encontraron diferencias significativas en favor de los participantes masculinos en la TMDF en la EH y el IMP en la RIH de 0 a 150, así como en el IMP en la EH de 0 a 150, de 0 a 200 y de 0 a 250 ms.

Tabla 2

Diferencias entre hombres (n = 30) y mujeres (n = 15) en la velocidad de servicio de la pelota y en la curva fuerza-tiempo específica para cada articulación.

* = p < .05.

En la Tabla 3 se resumen los coeficientes de correlación entre la VS y las variables de la curva isométrica fuerza-tiempo de los participantes de sexo masculino y femenino. En los hombres, se encontraron correlaciones significativas moderadas o grandes entre la VS, la CIMV absoluta y relativa en la RIH y en la EH, la TMDF en la RIH y en la EH, la TDF en la RIH de 0 a 100, de 0 a 150, de 0 a 200 y de 0 a 250 ms, y la TDF en la EH de 0 a 50 ms. En cuanto a las jugadoras, se encontraron correlaciones positivas significativas moderadas o grandes entre la VS, la MC, la CIMV absoluta y relativa en la EH, la TDF en la RIH de 0 a 30, de 0 a 100 y de 0 a 150 ms, el IMP en la RIH a los 150, 200 y 250 ms y el IMP en la EH a los 150, 200 y 250 ms.

Tabla 3

Correlaciones para los hombres (n = 30) y las mujeres (n = 15) entre la velocidad de servicio de la pelota y las variables antropométricas y de la curva fuerza-tiempo específica para cada articulación.

Discusión

La principal conclusión del presente estudio fue que existían diferencias por razón de sexo entre estos competidores, probablemente debido a que los hombres alcanzaron valores más altos en las variables clave de la curva isométrica fuerza-tiempo que influyen en la velocidad final del servicio (a saber, la TMDF y el IMP en la EH). Además, la fuerza de las correlaciones entre la VS y las variables sometidas a prueba indica que los hombres dependen más de los valores de fuerza máxima absoluta y relativa (CIMV, CIMVR [contracción isométrica máxima voluntaria relativa]y TMDF), mientras que la VS de las jugadoras parece verse afectada en mayor medida por una combinación de características antropométricas (MC), valores de fuerza máxima (CIMV en la EH) y la acumulación de fuerza a lo largo del tiempo (IMP).

La VS se ve muy influida por los valores de fuerza de la curva fuerza-tiempo al realizar acciones específicas para las articulaciones presentes en la cadena cinética del servicio (Baiget et al., 2016, 2021; Colomar et al., 2022a). Que nosotros sepamos, los resultados de este estudio son los primeros en examinar las diferencias relativas a estas variables en jóvenes tenistas de alto rendimiento de ambos sexos. Los resultados del análisis muestran que los hombres expresan mayores puntuaciones en los valores máximos de fuerza explosiva (TMDF) y explosividad (TDF) en la EH en lo que se consideran fases tempranas desde el momento de inicio de la contracción muscular (a los 150 ms) (Andersen et al., 2010), así como en la acumulación de fuerza (IMP) en la EH a lo largo del tiempo, de 0 a 150, 200 y 250 ms. El servicio es una acción muy dinámica que se ejecuta a gran velocidad en intervalos de tiempo muy cortos. El movimiento total puede durar unos 650 ms; sin embargo, el tiempo disponible para generar fuerza durante la fase de activación muscular concéntrica puede ser muy breve, de tan solo 80 ms (Kibler et al., 2007). Por lo tanto, parece razonable que el hecho de que los hombres sean capaces de generar valores más altos en algunas variables como TMDF, TDF e IMP, especialmente en la fase inicial de la contracción, conlleve una mayor capacidad para aumentar la aceleración del brazo en el balanceo hasta el impacto y el momento angular de la cabeza de la raqueta que influirá positivamente en la VS (Baiget et al., 2021). Por otro lado, la TDF y la CIMV absoluta y relativa no mostraron diferencias significativas por razón de sexo. Las fases tempranas de la contracción parecen estar más determinadas por aspectos neurales como la tasa de descarga de las unidades motoras y las propiedades intrínsecas de los músculos, mientras que la fuerza máxima global podría ser más importante en momentos posteriores (Andersen et al., 2010; Andersen y Aagaard, 2006). Esto explicaría el hecho de que los valores de TDF no mostrasen diferencias con significación estadística en ningún movimiento o fase, ya que los valores máximos de CIMV en la RIH y en la EH no presentaron disimilitudes entre hombres y mujeres. No obstante, resultan sorprendentes los resultados no significativos en relación con la CIMV, ya que la bibliografía ha hallado de forma recurrente diferencias por razón de sexo en esta variable (Cools et al., 2014; Fernandez-Fernandez et al., 2019; Johansson et al., 2022). Aunque no son significativas, se observan mayores puntuaciones, tamaños del efecto moderados y cambios porcentuales de alrededor del 20 % en favor de los hombres. Esto puede indicar que los chicos de esta edad y nivel en concreto muestran CIMV bastante similares a las de sus compañeras, ya que sus valores de fuerza siguen aumentando a lo largo de la adolescencia (Johansson et al., 2022). De hecho, los resultados muestran diferencias aún menores en la CIMVR, lo que concuerda con la bibliografía e indica que las diferencias en los valores de fuerza de los practicantes de deportes en los que se golpea la pelota por encima de la cabeza podrían desaparecer cuando se normalizan con la MC (Cools et al., 2016; Harbo et al., 2012). Otro aspecto interesante es que los niveles de fuerza isométrica máxima obtenidos en este estudio son específicos para el ángulo analizado (Oranchuk et al., 2019). Esto sugiere que los niveles de correlación observados podrían variar en función del ángulo articular que se analice. Por lo tanto, los resultados de este estudio no deben extrapolarse a otros ángulos o posiciones.

En cuanto a la fuerza de las correlaciones entre la VS, las variables antropométricas y las de la curva fuerza-tiempo, los hombres mostraron una relación significativa con todos los valores de fuerza máxima (TMDF y CIMV absoluta y relativa en la RIH y en la EH), así como en el caso de la TDF en la RIH en tiempos de contracción superiores a 100 ms, pero no con el resto de mediciones de la TDF o del IMP. Por otro lado, las chicas mostraron resultados significativos en un número reducido de variables de fuerza máxima (concretamente, la CIMV y la CIMVR en la EH), pero, sobre todo, con la MC y medidas de fuerza explosiva como la TDF en la RIH de 0 a los 30, 100 y 150 ms junto con el IMP en la RIH a 150, 200, 250 ms y el IMP en la EH a los 150, 200 y 250 ms. Según estudios anteriores, los hombres parecen depender en gran medida de los valores isométricos máximos de fuerza en determinadas posiciones para cada articulación de la cadena cinética del servicio (Baiget et al., 2016, 2021; Fernandez-Fernandez et al., 2019). Estas asociaciones parecen más fuertes que los valores de explosividad y acumulación de fuerza a lo largo del tiempo, los cuales, a pesar de que anteriormente se consideraran importantes en competidores jóvenes (Colomar et al., 2022a), solo mostraron correlaciones significativas en la TDF en la RIH en intervalos de tiempo de 100 ms dentro de esta muestra de jugadores. En cuanto a las mujeres, se encontraron asociaciones positivas en todas las variables que expresan la fuerza máxima, pero también en MC y en generación y acumulación de fuerza con respecto al tiempo de contracción. Esto concuerda con la idea general de que el servicio de tenis es una acción multifactorial que requiere múltiples capacidades para generar una velocidad alta (Colomar et al., 2022b). Contrariamente a los hombres, que parecen aprovechar mejor los valores de fuerza máxima, la existencia de correlaciones significativas entre MC, CIMV, TDF e IMP en las jugadoras podría indicar que la generación de velocidad de las chicas depende más de la combinación de varios aspectos que de un indicador de fuerza predominante. A pesar de que el presente estudio no tenía por objetivo verificar esta idea, si se confirma en futuros estudios, esto indicaría la necesidad de orientar el entrenamiento para la velocidad de servicio de forma diferente en función del sexo. Cabe destacar que el IMP estaba estrechamente relacionado con la VS, lo que indica también que la capacidad de acumular energía a lo largo del tiempo y transferirla a toda la cadena cinética de forma coordinada parece importante para las mujeres. Junto con esto, la MC parece tener una fuerte influencia en la VS, tal y como se ha constatado en la bibliografía anterior (Baiget et al., 2021; Fernandez-Fernandez et al., 2019; Fett et al., 2020). El aumento de la MC en las chicas que suele producirse al llegar a la adolescencia (Malina et al., 2015) puede aumentar la producción de par de torsión e influir positivamente en la VS. No obstante, se recomienda un desarrollo adecuado de la masa muscular, ya que un incremento en este aspecto no debería obstaculizar las mejoras en las variables de fuerza explosiva que son clave para la generación de velocidad (Colomar et al., 2022b).

Por último, y como limitación de este estudio, la competencia biomecánica tiene una gran influencia en la VS, especialmente a edades tempranas y durante el crecimiento (Colomar et al., 2022a). Junto con determinadas variables antropométricas y de fuerza sometidas a prueba aquí, lo más probable es que la cinemática explique cómo se gestiona la capacidad de generación de fuerza del segmento en función del tiempo y el espacio para generar la VS máxima, ya que puede lograrse la misma velocidad de servicio con diferentes implicaciones articulares. Sin embargo, estos aspectos no se sometieron a prueba, y su inclusión junto con las capacidades de amplitud de movimiento (Fernandez-Fernandez et al., 2019) sería de gran interés para examinar todo el abanico de capacidades físicas que influyen en la generación de velocidad y las diferencias entre géneros. Además, la frecuencia de muestreo del extensómetro podría haber sido relativamente baja para las fases iniciales de la contracción (< 100 ms), lo que afecta en cierta medida a los resultados. Por último, los diferentes tipos de servicio (liftado o cortado) podrían influir en la pertinencia e importancia de las distintas variables analizadas; por ello, es importante abordar estas cuestiones en estudios posteriores.

Conclusión

Los jóvenes tenistas de ambos sexos y de la misma edad, nivel y características de entrenamiento que participaron en este estudio mostraron diferencias significativas en determinadas variables clave de fuerza isométrica máxima y explosiva que influyen considerablemente en la generación de velocidad al ejecutar el servicio. Por ello, los hombres muestran valores más altos en un parámetro funcional clave que afecta al rendimiento como es la VS. Las correlaciones entre la VS y las variables de la curva fuerza-tiempo indican que, para garantizar la generación de velocidad, los adolescentes varones dependen principalmente de los valores de fuerza máxima absoluta y relativa (CIMV, CIMVR y TMDF) por encima de la explosividad y de la acumulación de fuerza a lo largo del tiempo. Por otro lado, la VS de las competidoras puede verse afectada en mayor medida por una combinación de diversas capacidades físicas, tales como algunas características antropométricas (MC), el nivel máximo de fuerza (CIMV y CIMVR en la EH) y los valores de generación y acumulación de fuerza en intervalos de tiempo cortos (a saber, la TDF y el IMP). De acuerdo con estos resultados, a la hora de planificar un programa de mejora de la VS, puede ser importante que existan ciertas diferencias al planificar el entrenamiento para cada sexo. Por un lado, cuando se pretende mejorar la CIMV o el TMDF en las posiciones que forman parte de la cadena cinética del servicio de tenis, se recomienda a los entrenadores que utilicen programas de entrenamiento de la resistencia tales como las intervenciones isométricas, ya que se ha demostrado que son una opción válida para mejorar estas cualidades en periodos cortos (Baiget et al., 2023). Por otro lado, cuando el objetivo es mejorar la generación de fuerza y el IMP en plazos cortos, lo ideal parece ser optar por intervenciones que incluyan rotaciones rápidas y movimientos específicos de la cadena cinética y que se realicen con pesos ligeros o moderados (Baiget et al., 2021).

Agradecimientos

Los autores quisieran expresar su agradecimiento a los entrenadores y jugadores por su entusiasta participación.

Referencias

[1] Andersen, L. L., & Aagaard, P. (2006). Influence of maximal muscle strength and intrinsic muscle contractile properties on contractile rate of force development. European Journal of Applied Physiology, 96, 46-52. doi.org/10.1007/s00421-005-0070-z

[2] Andersen, L. L., Andersen, J. L., Zebis, M. K., & Aagaard, P. (2010). Early and late rate of force development: Differential adaptive responses to resistance training? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20(1), e162-e169. doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.00933.x

[3] Baiget, E., Colomar, J., & Corbi, F. (2021). Upper-Limb Force-Time Characteristics Determine Serve Velocity in Competition Tennis Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(3), 358-366. doi.org/10.1123/ijspp.2021-0254

[4] Baiget, E., Colomar, J., & Corbi, F. (2023). Six-Week Joint-Specific Isometric Strength Training Improves Serve Velocity in Young Tennis Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 18(2), 148-156. doi.org/10.1123/ijspp.2022-0292

[5] Baiget, E., Corbi, F., Fuentes, J. P., & Fernández-Fernández, J. (2016). The Relationship Between Maximum Isometric Strength and Ball Velocity in the Tennis Serve. Journal of Human Kinetics, 53(1), 63-71. doi.org/10.1515/hukin-2016-0028

[6] Baiget, E., Corbi Soler, F., & López, J. (2022). Influence of anthropometric, ball impact and landing location parameters on serve velocity in elite tennis competition. Biology of Sport. 40(1), 273-281. doi.org/10.5114/biolsport.2023.112095

[7] Colomar, J., Baiget, E., & Corbi, F. (2020). Influence of Strength, Power, and Muscular Stiffness on Stroke Velocity in Junior Tennis Players. Frontiers in Physiology, 11. doi.org/10.3389/fphys.2020.00196

[8] Colomar, J., Corbi, F., & Baiget, E. (2022a). Relationship between isometric force-time curve variables and serve velocity in young tennis players. Sports Biomechanics, 1-13. doi.org/10.1080/14763141.2022.2084151

[9] Colomar, J., Corbi, F., Brich, Q., & Baiget, E. (2022b). Determinant Physical Factors of Tennis Serve Velocity: A Brief Review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(8), 1159-1169. doi.org/10.1123/ijspp.2022-0091

[10] Comfort, P., Dos’Santos, T., Beckham, G. K., Stone, M. H., Guppy, S. N., & Haff, G. G. (2019). Standardization and Methodological Considerations for the Isometric Midthigh Pull. Strength and Conditioning Journal, 41(2), 57-79. doi.org/10.1519/SSC.0000000000000433

[11] Comfort, P., Jones, Paul. A., McMahon, J. J., & Newton, R. (2015). Effect of Knee and Trunk Angle on Kinetic Variables During the Isometric Midthigh Pull. Test–Retest Reliability. International Journal of Sports Physiology and Performance, 10(1), 58-63. doi.org/10.1123/ijspp.2014-0077

[12] Cools, A. M. J., Vanderstukken, F., Vereecken, F., Duprez, M., Heyman, K., Goethals, N., & Johansson, F. (2016). Eccentric and isometric shoulder rotator cuff strength testing using a hand-held dynamometer: Reference values for overhead athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24, 3838-3847. doi.org/10.1007/s00167-015-3755-9

[13] Cools, A. M., Palmans, T., & Johansson, F. R. (2014). Age-Related, Sport-Specific Adaptions of the Shoulder Girdle in Elite Adolescent Tennis Players. Journal of Athletic Training, 49(5), 647-653. doi.org/10.4085/1062-6050-49.3.02

[14] Elliott, B., Whiteside, D., Lay, B., & Reid, M. (2013). The female tennis serve: an analagous version of the male serve? Conference: 31st Conference of 31st International Society of Biomechanics in Sport.

[15] Fernandez-Fernandez, J., Canós-Portalés, J., Martinez-Gallego, R., Corbi, F., & Baiget, E. (2021). Effects of Maturation on Lower-Body Neuromuscular Performance in Youth Tennis Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 37(1), 167-173. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004187

[16] Fernandez-Fernandez, J., Nakamura, F. Y., Moreno-Perez, V., Lopez-Valenciano, A., Del Coso, J., Gallo-Salazar, C., Barbado, D., Ruiz-Perez, I., & Sanz-Rivas, D. (2019). Age and sex-related upper body performance differences in competitive young tennis players. PLOS ONE, 14(9), e0221761. doi.org/10.1371/journal.pone.0221761

[17] Fett, J., Ulbricht, A., & Ferrauti, A. (2020). Impact of Physical Performance and Anthropometric Characteristics on Serve Velocity in Elite Junior Tennis Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 34(1), 192-202. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002641

[18] Harbo, T., Brincks, J., & Andersen, H. (2012). Maximal isokinetic and isometric muscle strength of major muscle groups related to age, body mass, height, and sex in 178 healthy subjects. European Journal of Applied Physiology, 112, 267-275. doi.org/10.1007/s00421-011-1975-3

[19] Hayes, M. J., Spits, D. R., Watts, D. G., & Kelly, V. G. (2018). The Relationship Between Tennis Serve Velocity and Select Performance Measures. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(1), 190-197. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002440

[20] Hizan, H., Whipp, P., & Reid, M. (2015). Gender Differences in the Spatial Distributions of the Tennis Serve. International Journal of Sports Science & Coaching, 10(1), 87-96. doi.org/10.1260/1747-9541.10.1.87

[21] Holm, S. (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65-70. www.jstor.org/stable/4615733

[22] Hopkins, W. G., Marshall, S. W., Batterham, A. M., & Hanin, J. (2009). Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(1), 3-12. doi.org/10.1249/MSS.0b013e31818cb278

[23] ITN (2019). International Tennis Federation Description of Standards. Available from: www.thaitennisfriendship.net/itn-chart.html (accessed June 10, 2024).

[24] Johansson, F., Asker, M., Malmberg, A., Fernández-Fernández, J., Warnqvist, A., & Cools, A. (2022). Eccentric and Isometric Shoulder Rotation Strength and Range of Motion: Normative Values for Adolescent Competitive Tennis Players. Frontiers in Sports and Active Living, 4. doi.org/10.3389/fspor.2022.798255

[25] Kibler, W. B., Chandler, T. J., Shapiro, R., & Conuel, M. (2007). Muscle activation in coupled scapulohumeral motions in the high performance tennis serve. British Journal of Sports Medicine, 41(11), 745-749. doi.org/10.1136/bjsm.2007.037333

[26] Malina, R. M., Rogol, A. D., Cumming, S. P., Coelho e Silva, M. J., & Figueiredo, A. J. (2015). Biological maturation of youth athletes: Assessment and implications. British Journal of Sports Medicine, 49(13), 852-859. doi.org/10.1136/bjsports-2015-094623

[27] Oranchuk, D. J., Storey, A. G., Nelson, A. R., & Cronin, J. B. (2019). Isometric training and long-term adaptations: Effects of muscle length, intensity, and intent: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(4), 484-503. doi.org/10.1111/sms.13375

[28] Vaverka, F., & Cernosek, M. (2013). Association between body height and serve speed in elite tennis players. Sports Biomechanics, 12(1), 30-37. doi.org/10.1080/14763141.2012.670664

[29] Wong, F. K., Keung, J. H., Lau, N. M., Ng, D. K., Chung, J. W., & Chow, D. H. (2014). Effects of Body Mass Index and Full Body Kinematics on Tennis Serve Speed. Journal of Human Kinetics, 40(1), 21-28. https://doi.org/10.2478/hukin-2014-0003

ISSN: 2014-0983

Recibido: 27 de noviembre de 2023

Aceptado: 29 de enero de 2024

Publicado: 1 de julio de 2024

Editado por: © Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

© Copyright Generalitat de Catalunya (INEFC). Este artículo está disponible en la url https://www.revista-apunts.com/ Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo se incluyen en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons, los usuarios deberán obtener el permiso del titular de la licencia para reproducir el material. Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES